Filmes sobre apocalipse zumbi se tornaram bastante

recorrentes nos últimos anos. E é claro que o excesso de obras no gênero

provocou uma exaustão criativa a um ponto que poucas produções realmente se

destacaram por trazer algo de efetivo interesse. Dentro dessas exceções, dá

para citar o longa sul-coreano “Invasão zumbi” (2016). Aa rigor não há grandes

novidades na forma com que o diretor Yeon Sang-ho conduz a sua narrativa. O que

diferencia o filme é uma encenação muito bem azeitada, que combina na medida

certa sequências de ação frenéticas e coreografadas com precisão e momentos

intimistas entre o contemplativo e o melodrama, além da caracterização visual

dos zumbis e da direção de arte de tons pós-apocalipticos comporem um todo

imagético de forte impacto sensorial. A concepção estética e temática engendrada

por Sang-ho foge daquele padrão asséptico de horror ocidental destinado para

grandes plateias. Ou seja, pela sua atmosfera sórdida e pessimista, “Invasão

zumbi” se mostra mais em sintonia com os trabalhos referenciais de George

Romero do que com produções despersonalizadas e inexpressivas como “Guerra

mundial Z” (2013).

Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.

quinta-feira, novembro 30, 2017

quarta-feira, novembro 29, 2017

Câmara de espelhos, de Dea Ferraz ***1/2

O discurso do senso comum, ou da “sabedoria popular” como

preferem alguns, é fortemente influenciado por uma opressora doutrinação

machista-patriarcal. Nessa vertente de “pensamento”, teorias duvidosas e

filosofia de botequim se incorporam no imaginário popular como verdades quase

inatacáveis. Uma das mais frequentes delas diz, naquelas generalizações

obscurantistas que muita gente adora, que a mulher tem um modo de agir tomado

pela emoção e intuição, enquanto o homem seria aquele cujas atitudes revelariam

uma maior racionalidade. O grande mote artístico-existencial do documentário “Câmera

de espelhos” (2016) é a ácida dissecação desse ideário sócio-cultural, em que a

visão crítica da diretora Dea Ferraz não se limita na exposição de sua temática

contestatória, mas também no próprio método estético concebido pela cineasta.

Não é à toa que em algumas passagens do filme são explicitados as técnicas

formais e o próprio direcionamento de conteúdo da obra. É como se Ferraz

quisesse evidenciar o seu cartesianismo de maneira contundente, elaborando uma

obra tanto marcada pelo rigor de sua execução narrativa quanto pela clareza de

suas ideias sobre a política dos sexos. A precisão no delinear de tal concepção

narrativa e filosófica, com sutis toques de psicodrama, se contrapõe de maneira

brilhante com a hipocrisia e preconceito dos diálogos entre os “personagens” do

seu filme. Há algo de perverso e mesmo manipulador na forma com que a diretora

extrai algumas perturbadoras constatações dos depoimentos que colhe ao longo do

filme, mas tal método se mostra legítimo e eficaz quando se percebe a

capacidade de “Câmara de espelhos” revelar com sensibilidade e lucidez uma

verdade que a sociedade e a mídia procuram dissimular com revoltante

desfaçatez.

terça-feira, novembro 28, 2017

Linha de frente, de Gary Felder **1/2

Filmes de ação com Jason Statham, com raras exceções,

praticamente se tornaram um subgênero. Narrativa e trama geralmente obedecem a

preceitos básicos e manjados – o protagonista interpretado por Statham é um

sujeito meio sorumbático que guarda alguns mistérios em seu passado, algo que

tem a ver com o fato dele ser na real um cara muito durão e que manda muita

porrada quando incomodado, e o roteiro se desenvolve com as premissas

previsíveis que farão com que distribua bordoadas e tiros para quem lhe

incomodar. Por vezes, tal receita até dá certo e rende alguns filmes acima da

média, mas na maioria das vezes a fórmula cai na mesmice. E esse é o caso de “Linha

de frente” (2013). A produção dirigida por Gary Felder insinua em alguns

momentos uma caracterização de situações e personagens mais perturbadoras,

principalmente quando o vilão vivido por James Franco está em cena. No final

das contas, entretanto, são pequenas nuances que aos poucos vão perdendo

importância em nome das convenções habituais do gênero mencionadas

anteriormente.

segunda-feira, novembro 27, 2017

O melhor professor da minha vida, de Olivier Ayache-Vidal ***

Que o pessoal responsável por fazer as versões de títulos de

filmes estrangeiros para português no Brasil tem alguns critérios questionáveis

já é mais do que sabido. Mas no caso de “O melhor professor da minha vida”

(2017) eles realmente se puxaram. O título escolhido tanto pode atrair ou

repelir possíveis espectadores e nos dois casos pela ideia equivocada que dá da

abordagem dessa produção francesa dirigida por Olivier Ayache-Vidal, além de

estar distante do tom mais sutil e poético do original “grandes mentes”. Em

síntese, o longa em questão não se filia aquela linhagem de obras edificantes que

mostram professores superando todas as dificuldades em uma sala de aula e dando

lições de vidas para os alunos e, por consequência, para a plateia. O filme de

Ayache-Vidal está mais vinculado em termos estéticos-temáticos à escola

realista da obra-prima “Entre os muros da escola” (2008). O roteiro não

apresenta soluções mágicas dentro da trama em que o arrogante professor

François Foucault (Denis Podalydès), proveniente de uma escola elitista de

Paris, se vê obrigado a dar aulas em um colégio da rede pública da capital. A

visão artística e existencial da obra sobre a relação ensino e meio social é

marcada pela lucidez amarga, ainda que permita de maneira coerente vislumbrar

saídas a partir de uma perspectiva humanista de educação. A concepção formal

para contar essa história é simples e tradicional, não tendo o mesmo grau de

inventividade e dinâmica estéticas da aludida obra de Laurent Cantet, mas não

se rende a truques baratos e consegue se mostrar como uma moldura contundente

para as intenções de Ayache-Vidal, com destaque para uma encenação de notável

fluidez e para as atuações vigorosas do elenco.

sexta-feira, novembro 24, 2017

Carmen, de Carlos Saura ***1/2

A premissa principal da trama de “Carmen” (1983) é algo

manjada, quase apelativa no seu teor melodramático: nos bastidores de uma

adaptação flamenca da ópera “Carmen” de Bizet, desenvolve-se um enredo

envolvendo paixão e ciúme entre o diretor-coreógrafo e sua principal atriz, em

paralelo com a história de temática semelhante da ópera encenada. Na verdade,

tal roteiro serve apenas como um pretexto para o diretor Carlos Saura expor na

tela aquilo que realmente lhe interessa – as sanguíneas coreografias flamencas,

a fusão exuberante dos temas originais de Bizet com o virtuosismo de Paco de

Lucía, o rigoroso formalismo baseado no detalhismo cênico e em composições

imagéticas exuberantes. Em se tratando de Saura, é claro que se prefere a sua

fase setentista baseada na síntese entre crônica intimista-política e narrativa

de teor delirante, mas dentro de sua filmografia voltada para a música, “Carmen”

é um de seus trabalhos mais contundentes.

quinta-feira, novembro 23, 2017

Crime desorganizado, de Jon Favreau ***

Na trajetória de Jon Favreau como diretor, pode-se perceber

uma certa linha conceitual em suas concepções narrativas, mesmo quando atua

dentro do esquema dos blockbusters dos grandes estúdios – a de buscar uma

releitura vigorosa dos modelos tradicionais do “cinemão” incorporando um viés

sardônico típico das produções independentes de onde despontou inicialmente. “Crime

desorganizado” (2001) representa uma obra de transição na filmografia do

cineasta – trata-se de um longa-metragem no gênero comédia policial ainda da época

em que Favreau era mais atuante dentro do universo “B” do cinema norte-americano,

sendo que alguns anos depois se tornou o diretor responsável pelo megassucesso “Homem

de ferro” (2008). “Crime desorganizado” centra a sua trama no ambiente de

picaretas e bandidos pé-de-chinelo, com um roteiro que privilegia a comédia de

erros, situações absurdas, diálogos sardônicos e alguns momentos de violência

entre a crueza e o cartunesco. Nada de muito original, Scorsese e Tarantino já

fizeram tudo isso de forma bem mais impactante, mas ainda assim a dinâmica

narrativa engendrada por Favreau consegue ser envolvente, extraindo ainda

caracterizações carismáticas de seu elenco (com destaque para o próprio Favreau

e para o habitual parceiro Vince Vaughn).

quarta-feira, novembro 22, 2017

Liga da Justiça, de Zack Snyder *

Se “Mulher Maravilha” (2017) representou um certo raio de

esperança para que as adaptações cinematográficas dos quadrinhos da DC pudessem

engrenar em algo minimamente convincente, “Liga da Justiça” (2017) prova que as

coisas continuarão na mesma. Estão lá todos os elementos habituais do padrão

Zack Snyder de produção: a ausência de uma narrativa fluente, sequências de

ação medíocres, concepção visual derivativa, roteiro beirando o simplório e

repleto de diálogos cretinos, caracterizações de personagens entre o

inexpressivo e o constrangedor (Ben Affleck passa a constante sensação de que gostaria

de estar em outro lugar). Ou seja, nada muito diferente das porcarias

anteriores “Superman – O homem de aço” (2013), “Batman vs. Superman: A origem

da justiça” (2016) e “Esquadrão suicida” (2016). É visível que a parceria

Warner/DC quer emular algumas das estratégias artísticas e comerciais dos

Estúdios Marvel, mas faz isso de maneira descuidada e puramente oportunista.

Assim, se o espectador quiser ver algum filme interessante no gênero aventura

de super-heróis, é bem melhor ficar com “Thor: Ragnarok”, que ainda está em

cartaz e é bem mais divertido, consistente e ousado do que essa tranqueira

chamada “Liga da Justiça”, obra que não faz jus à importância do supergrupo da

DC na história dos “comics” (para aqueles que duvidam disso, recomendo fases

sensacionais da Liga escritas por Keith Giffen e Grant Morrison).

terça-feira, novembro 21, 2017

O outro lado da esperança, de Aki Kaurismäki ***

O que diferencia “O outro lado da esperança” (2017) de

outras produções dirigidas pelo finlandês Aki Kaurismäki é o fato de ser a obra

do cineasta com a trama mais escancaradamente sócio-política. Vários detalhes

do roteiro apresentam forte ressonância com alguns dos principais temas que

dominam a sociedade europeia – a crescente xenofobia cultural, a cada vez mais

intensa migração de árabes para o continente em virtude de conflitos bélicos em

seus países natais, a onda de desemprego que joga a economia na informalidade e

na precariedade. Há um forte tom panfletário de crítica social na abordagem de

Kaurismäki, mas sem que isso afete o estilo habitual do diretor. Pelo contrário

– tais aspectos se complementam com bastante naturalidade e coerência. Dessa

forma, estão lá na narrativa sempre presente a comicidade baseada numa

encenação austera, a idiossincrasia ascética na caracterização de situações e

personagens, a empatia que brota de econômicos truques narrativos, os belos

números musicais que irrompem de maneira insólita, a atmosfera entre o realismo

e o poético que por vezes desconcerta o espectador. A conjunção de tais

aspectos artísticos acaba gerando alguns momentos memoráveis, principalmente na

ambígua sequência final, em que o trágico e o tom esperançoso convivem em uma

estranha harmonia.

segunda-feira, novembro 20, 2017

A conexão francesa, de Cédric Jimenez **1/2

Parecia promissor: “A conexão francesa” (2014) tem como base

principal de sua trama a recriação dos fatos reais que inspiraram o clássico “Operação

França” (1971). As boas expectativas, entretanto, ficaram só na intenção. A

produção dirigida por Cédric Jimenez é uma obra no gênero policial que fica

sempre no campo do derivativo – é bem feito e por vezes até envolve o

espectador, mas está muito longe da criatividade e ousadia estéticas da

obra-prima de William Friedkin. Encenação e montagem são excessivamente

convencionais, com uma atmosfera que por diversos momentos recai no melodrama

banal. A decepção é ainda maior quando se lembra que o cinema policial francês

contemporâneo já apresentou trabalhos bem mais memoráveis como “36” (2004) e “Inimigo

público nº 1 – Risco de morte” (2008).

sexta-feira, novembro 17, 2017

Diabo no corpo, de Marco Bellocchio ***1/2

Em boa parte da filmografia do diretor italiano Marco

Bellochio, sexo e política se ligam por conexões complexas e indissociáveis.

Por vias ora tortuosas, ora de sutil delicadeza, o erotismo adquire tanto

contorno libertários quanto de um discurso ideológico difuso. Tudo isso fica

evidente em “Diabo no corpo” (1986) – a encenação precisa e descarnada e a

crueza dos embates sexuais acentuam uma concepção artística e existencial

marcada por uma visão entre o amargo e o irônico dos dilemas e descaminhos da

política italiana nas últimas décadas do século XX. Assim, sexo beirando o

explícito e a temática espinhosa do terrorismo político parecem caminhar lado a

lado com uma naturalidade bizarra e por vezes até encantadora.

quinta-feira, novembro 16, 2017

Condado macabro, de Marcos DeBrito e André de Campos Mello *

Onde está o caminho para o horror nacional? Bem, algumas

produções até indicaram caminhos interessantes, vide obras como “Mangue negro”

(2008), “Quando eu era vivo” (2014) e “O diabo mora aqui” (2015), que buscaram

uma síntese entre fatores estéticos e temáticos tradicionais do gênero com

singulares elementos regionais e culturais. Ou seja, houve em tais filmes a

procura de uma linguagem própria que extravasasse o simples reciclar sem

imaginação de clichês narrativos. Pois “Condado macabro” (2015) vai justamente

na direção oposta dos longas mencionados – os diretores Marcos DeBrito e André

de Campos Mello parecem dispostos apenas em copiar/homenagear alguns de seus mestres

ou influências preferenciais (Rob Zombie, “O massacre da serra elétrica”, slasher

movies oitentistas, torture porn contemporâneo, palhaços escrotos, referências

pop a la Tarantino) na cara-de-pau e com um formalismo desleixado de dar nos

nervos. Pode ser que alguns truques estilísticos e uma certa atmosfera irônica

indiquem uma obra que não se pretende levar tão a sério, mas isso acaba soando

apenas como desculpa esfarrapada para justificar uma realização tão indulgente.

No mais, prevalecem detalhes patéticos como escolhas equivocadas no elenco (o

que dizer de atores e atrizes trintões interpretando adolescentes?) e um

roteiro desconjuntado e repleto de situações absurdamente cretinas (destaque

maior para o momento quando a turminha de “jovens” descobre o primeiro

assassinato e na hora da fuga perde longos minutos arrumando as malas!).

terça-feira, novembro 14, 2017

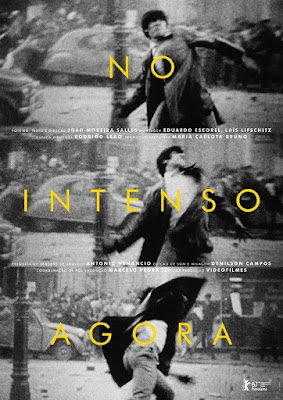

No intenso agora, de João Moreira Salles ***1/2

Em “Santiago” (2017), o documentarista João Moreira Salles

construía uma narrativa intimista vinculada a uma temática de caráter bastante

pessoal a partir de registros concebidos e realizados originários de filmagens

próprias. Já em “Últimas conversas” (2014), o derradeiro longa-metragem de

Eduardo Coutinho, Salles foi responsável por fazer os arremates finais no

material coletado por Coutinho, principalmente no que diz respeito à montagem,

tendo em vista a morte desse último. De certa forma, “No intenso agora” (2017)

parece evocar um cruzamento entre os dois filmes mencionados anteriormente: a

partir de registros audiovisuais e imagens exclusivamente de terceiros, o

cineasta constrói a sua narrativa marcada pelo subjetivismo e pessoalidade. O

trabalho de edição é engenhoso e delicado – filmagens amadoras, trechos de

documentários, passagens de produções de caráter institucional, partes de reportagens,

tudo vai se juntando e relacionando tendo como princípio uma visão artística e

existencial delimitada com sensibilidade. Essa visão se personifica na narração

de própria voz de Salles. O tom monocórdio da locução e o texto que sintetiza

relato histórico e reminiscências pessoais formam um conjunto perturbador e

ambíguo que dá um sentido particular desconcertante para as imagens e sons que

brotam da tela. A impressão sensorial é de um longo devaneio de Salles que

mistura melancolia, desilusão, nostalgia, ironia amarga e uma sutil e vaga

noção de deslumbramento. Pode-se argumentar que há um tom vacilante e difuso na

narrativa que sugira um direcionamento ideológico, mas a verdade é que “No

intenso agora” não tem um propósito primordial de convencer alguém de alguma

coisa. Está mais para a tentativa de materialização fílmica de determinados

sentimentos e desejos que talvez nem o próprio Salles saiba direito do que se

trata. E é nessa imprecisão nebulosa de intenções que reside o encanto de seu

documentário.

segunda-feira, novembro 13, 2017

Vazante, de Daniela Thomas ***

Ao se assistir à “Vazante” (2017), dá para entender um pouco

a polêmica que o filme de Daniela Thomas vem causando. O retrato que faz da

escravidão do Brasil no século XIX causa certo teor de perturbação por uma

abordagem emocional e histórica marcada pela sobriedade e ausência de uma

delimitação mais clara entre o “bem” e o “mal” – ou seja, não dá para dizer que

se trata de uma trama com mocinhos e bandidos. O retrato que o roteiro propõe

mostra o regime escravista entranhado na sociedade como algo normal,

corriqueiro. Na trama, as famílias de fazendeiros que possuem escravos não

apresentam uma caracterização de sádicos ou dementes racistas, mas sim de

pessoas normais, eventualmente atormentadas, que aceitam e se valem daquela

situação de exploração desumana como algo normal e aceitável no seu cotidiano.

Mesmo na ala dos escravizados predomina um teor de resignação, com eventuais

situações de revolta. Na verdade, essa visão da escravidão como algo normal e

corriqueiro é que dá a verdadeira dimensão assustadora da situação e ajuda

melhor a explicar como o racismo no Brasil apresenta todo esse contexto de

hipocrisia e crueldade na sociedade contemporânea. Voltando ao filme, também é um

acerto o trabalho minucioso de direção de arte e fotografia em preto e branco que

compõem um registro audiovisual marcado tanto pelo áspero realismo quanto por

uma beleza melancólica no seu sutil registro que vai das grandes tomadas de

paisagens naturais até enquadramentos e encenação de caráter intimista. O que

atrapalha o longa-metragem de Thomas é que no terço final da narrativa a obra

se converte num gasto melodrama envolvendo adultérios e gravidezes suspeitas que

por vezes beiram o novelesco banal, ainda que guardem um simbolismo por vezes

inquietante.

sexta-feira, novembro 10, 2017

Dois é bom, três é demais, de Anthony e Joe Russo **

Os créditos na direção de “Dois é bom, três é demais” (2006)

até sugerem algo de promissor. Afinal, trata-se dos irmãos Anthony e Joe Russo,

responsáveis por um dos melhores filmes da Marvel Studios, “Capitã América: O

soldado invernal” (2014). O resultado final dessa comédia, entretanto, deixa

bastante a desejar. Não chega a ser exatamente ruim – há alguns momentos daquele

humor grosseiro que efetivamente rendem algumas risadas, além de uma visão mais

crítica sobre questões comportamentais e mesmo intimistas dentro da sociedade

norte-americana. Tais aspectos positivos, entretanto, são sufocados pelo

convencionalismo excessivo e derivativo da forma com que a narrativa é conduzida,

além de um roteiro bastante conservador em suas resoluções. Afinal, o que dizer

de uma conclusão em que um eterno desajustado acaba se enquadrando nos padrões

ao se descobrir como um excelente palestrante de autoajuda?

quinta-feira, novembro 09, 2017

Terra selvagem, de Taylor Sheridan ***

Na ainda pequena amostragem que já se teve das obras do

diretor e roteirista Taylor Sheridan nas salas de cinemas, dá para dizer que

ele segue uma certa linhagem autoral. Em “Sicário” (2015) e “A qualquer custo”

(2016), produções que contaram com roteiros de sua autoria, pode-se perceber

uma expressiva síntese entre os preceitos do cinema de ação e abordagem e

atmosfera mais reflexivas, além de tramas que trazem em seus respectivos

subtextos uma sutil visão crítica sobre os descaminhos morais e sociais da

sociedade norte-americana contemporânea. Num contexto ainda mais amplo, são

filmes que revelam ainda uma releitura contemporânea dos gêneros policial e

faroeste. Em “Terra selvagem” (2017), longa-metragem de estreia de Sheridan

como diretor, tais características das mencionadas obras anteriores voltam a se

manifestar, sem, contudo, apresentar um foco artístico tão preciso. Há uma

narrativa envolvente, a memorável fotografia que valoriza a forte beleza

plástica das amplas paisagens geladas que servem de cenário para a trama,

sequências de ação muito bem dirigidas (o brutal tiroteio final é

particularmente antológico), encenação que por vezes cria momentos de sufocante

tensão psicológica e uma adequada trilha sonora climática composta e executada

por Nick Cave e Warren Ellis (ainda que dê a impressão de ser um tanto

derivativa de outros temas mais consistentes que eles fizeram para filmes

anteriores). O que incomoda em “Terra selvagem” é um excesso de cenas marcadas

por um forçado teor contemplativo e solene e um roteiro que força a barra em

diálogos filosóficos de almanaque, o que faz com que a narrativa não seja tão

equilibrada quanto as de “Sicário” e “A qualquer custo”.

quarta-feira, novembro 08, 2017

Na praia à noite sozinha, de Hong Sang-soo ***1/2

Os filmes do diretor sul-coreano Hong Sang-soo apresentam

elementos narrativos que são recorrentes. Não se trata de acomodação artística,

mas sim de depuração de uma linguagem cinematográfica muito peculiar. Isso fica

evidente em “Na praia à noite sozinha” (2017). Nessa obra mais recente, estão

lá aqueles aspectos formais e temáticos que já constavam em seus filmes

anteriores – os planos narrativos que se alternam entre o real e o imaginário,

a encenação de fluidez insólita e cativante (evidentes, por exemplos, nas

sequências em que os personagens dialogam ao redor de uma mesa jantando ou

bebendo), o estilo de filmar e editar que sugere uma síntese particular entre a

aparente rusticidade e a sofisticação, o roteiro que alude ao universo do cinema

como um de seus principais cenários. Dentro desse conjunto estético-textual, a

narrativa faz com que espectador embarque em um contexto sensorial de estranho

encanto, em que as situações da trama se sucedem quase como se fosse um sonho,

em que algumas soluções marcadas pelo absurdo acabam ganhando uma notável

coerência existencial-artística. Assim, cenas parecem se repetir com sutis

variações, assim como as próprias noções de espaço e tempo se mostram elásticas,

mas o encanto de tais excentricidades é filtrado dentro de um formato de

crônica cotidiana. Ou seja, parece complicado, mas no final das contas é de uma

simplicidade desconcertante.

terça-feira, novembro 07, 2017

O estigma de Satanás, de Piers Haggard ***

Na época de seu lançamento, “O estigma de Satanás” (1971) já

tinha um certo caráter anacrônico. Vinculado àquela escola de horror delineada

pela produtora inglesa Hammer, o filme do diretor Piers Haggard traz realmente

a impressão de uma obra datada, principalmente pela formatação tradicional de

seu roteiro, pela fleuma de sua encenação e pela sua atmosfera entre o gótico e

o pastoril. Ainda assim, esse passadismo por vezes tem algo atraente na forma

com que a sua narrativa se espraia na tela, sugerindo uma síntese entre o encantador

e o perturbador – é de se considerar que o longa capricha mais na violência e

violência gráficas do que os trabalhos da Hammer. Algumas trucagens e mesmo

detalhes da maquiagem e caracterização visual jogam o filme naquela zona

nebulosa do humor involuntário, impressão essa acentuada por algumas passagens

da trama excessivamente maniqueístas. Por outro lado, há uma estranha

ambientação difusa e ambígua em determinadas sequências, principalmente

naquelas envolvendo rituais de magia negra, além de um sutil subtexto a sugerir

uma crítica a um ordenamento religioso patriarcal e opressor. Por mais que a

conclusão da produção evoque a velha máxima do “bem vencendo o mal”, há um

traço de melancolia amarga na forma com o representante da ordem e da moral do

vilarejo interiorano reprime e esmaga o grupo de jovens e deserdados cultores

do “mal”.

segunda-feira, novembro 06, 2017

Thor: Ragnarok, de Taika Waititi ***1/2

Em alguns posts que escrevi neste blog falando sobre filmes

que adaptavam o universo das HQs de super-heróis para as telas, foi mencionada

a necessidade das obras do gênero em questão em procurar preservar uma certa

essência dos quadrinhos originais nessa transposição de uma mídia para outra

visando resgatar aquilo que personagens e histórias dos “comics” têm de

interessante e peculiar que justificam a sua perenidade. Pois “Thor: Ragnarok”

(2017) acaba sendo um desmentido enfático dessa tese! O diretor neozelandês

Taika Waititi pega figuras, conceitos e outros elementos diversos do clássico

universo da Marvel e os recria num contexto diferente e algo delirante, mas

sempre transparecendo uma coerência artística-existencial desconcertante.

Tentando resumir, dá para dizer que esse novo capítulo das aventuras do mais

famoso deus de Asgard pega toda aquela solene mitologia nórdica típica do

protagonista e a enquadra numa lógica estética e temática que remete

diretamente a produções de ficção científica barata dos anos 80 (impressão essa

acentuada pela divertida e esquisita trilha sonora baseada em tecnopop

concebida por Mark Mothersbaugh, ex-integrante da banda new wave Devo), o que

coloca o filme diretamente em sintonia com a franquia de “Os guardiões da

galáxia”. Tal orientação artística, entretanto, não faz com que “Thor: Ragnarok”

caia na mera paródia, ainda que haja um considerável número de cenas e diálogos

movidos a piadinhas infames. Na narrativa, há tudo aquilo que um bom filme de

super-heróis deveria ter: cenas de ação coreografadas e encenadas com precisão

e detalhismo memoráveis, concepção visual de grafismo expressivo e criativo,

sequências com forte tensão dramática e personagens bem construídos e

carismáticos. Ou seja, uma ótima surpresa para aqueles que tinham ficado decepcionados

com a tendência para o romantismo xaroposo dos dois primeiros filmes do

personagem. Já para quem conhecia o longa anterior de Waititi, a pérola cult “O

que fazemos na sombra” (2014), excêntrica comédia a tirar um sarro dos clichês

habituais dos filmes de vampiros, acaba não sendo uma surpresa tão grande

assim, ainda que “Thor: Ragnarok” revele uma forte evolução artística por parte

de Waititi.

quarta-feira, novembro 01, 2017

Meu amigo hindu, de Héctor Babendo *

O cineasta Héctor Babenco é um nome muito importante na

história do cinema brasileiro. Além de ter dirigido obras fundamentais da

filmografia nacional, como “Lúcio Flávio – Passageiro da agonia” (1977) e “Pixote

– A lei do mais fraco” (1981), também foi o responsável por produções

internacionais memoráveis como “Ironweed” (1987) e “Brincando nos campos do

senhor” (1991). Dessa forma, é evidente que causa bastante frustração saber que

o seu filme-testamento seja um longa-metragem tão decepcionante quanto “Meu amigo

hindu” (2015). Na verdade, os trabalhos imediatamente anteriores de Babenco, “Carandiru”

(2003) e “O passado” (2007), já mostravam um considerável declínio em termos de

inspiração criativa, mas nada também que chegasse aos picos de ruindade do

trabalho derradeiro do diretor. Resumindo, trata-se de uma egotrip narcisista e

autoindulgente do diretor, concebida e elaborada sem o menor traço do cuidado estético-narrativo

e da consistente densidade psicológica que eram marcantes em seus melhores

filmes. É claro que dá para entender que Babenco quisesse transpor para as

telas o seu drama pessoal real de um doloroso tratamento para uma grave doença

e o consequente processo de desagregação de sua vida pessoal decorrente desse

fato, além de mostrar também o seu reerguimento como indivíduo diante de tais

circunstâncias difíceis e complexas. Um artista tem o direito de manifestar

suas obsessões da forma como quiser, e no caso do diretor dá para dizer que a

sua história tem um alcance universal. O verdadeiro equívoco de “Meu amigo

hindu” é que essa viagem intimista ganha um tratamento formal desleixado e

derivativo, acentuado ainda mais por escolhas de produção tremendamente esdruxulas

– para começar, por melhor ator que seja Willem Dafoe, por que escolher um ator

norte-americano para o papel de um protagonista brasileiro, numa trama que se

passa no Brasil, com demais personagens vividos por um elenco brasileiro que

fala em inglês? E com o complemento de que quando a história passa a se situar

nos Estados Unidos aparecem novamente atores brasileiros interpretando

norte-americanos com um inglês macarrônico? E a partir do momento que Bárbara

Paz entra em cena interpretando a si própria, a produção toma outro rumo. E

para pior, caindo no francamente ridículo, beirando a comédia involuntária.

Assinar:

Postagens (Atom)