Em termos conceituais, a trama de “O primeiro mentiroso”

(2009) tem até uma premissa interessante: em uma sociedade em que a ideia de

mentira é inexistente para as pessoas, o que aconteceria se alguém resolvesse

não falar a verdade? Os diretores Ricky Gervais e Matthew Robinson conseguem

arrancar alguns momentos engraçados a partir dessa trama, principalmente no

terço inicial da narrativa. Posteriormente, entretanto, o filme cai em um modelo

bastante convencional de comédia romântica moralista, jogando fora a

possibilidade de realizar uma abordagem mais ousada e contundente sobre a

hipocrisia e que certamente traria um resultado final bem mais memorável.

Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.

sexta-feira, setembro 28, 2018

quinta-feira, setembro 27, 2018

Vai trabalhar, vagabundo, de Hugo Carvana ****

Um filme como “Vai trabalhar, vagabundo!” (1973) consegue

sintetizar de maneira precisa quem era a pessoa que o concebeu, bem como o

contexto histórico em que foi lançado. Hugo Carvana era um ator que começou

fazendo chanchadas nos anos 50 e depois participou de expressivos filmes do

Cinema Novo. Assim, sua obra de estreia como diretor evidencia essa sua

trajetória. O roteiro se estrutura como uma comédia picaresca e que

frequentemente cai no pastelão. Ao mesmo tempo, a encenação tem um caráter

libertário e por vezes antinaturalista que beira o delirante que nos remete ao

modus operandi de Glauber Rocha. O que era para ser uma junção confusa de

referências artísticas acaba se revelando como uma narrativa bastante funcional

e divertida, carregada de um rico subtexto anárquico e humanista. A direção de

Carvana é segura e consegue dar uma coerência desconcertante para uma narrativa

aparentemente bagunçada – é como se o filme fosse uma grande brincadeira entre

amigos, impressão essa reforçada pela sequência final, mas com um acabamento

estético-temático que torna tudo muito envolvente para o espectador, além de

várias nuances artísticas antológicas, vide a ótima trilha sonora, os diálogos

muito espirituosos e um elenco em estado de graça (Paulo César Pereio, Nelson

Xavier e o próprio Carvana apresentam algumas de suas mais memoráveis

atuações). Obra fundamental na história do cinema brasileiro, “Vai trabalhar,

vagabundo!” faz estranhar como o mesmo Carvana apresentou em seus últimos anos

trabalhos tão insípidos e desajeitados como “Não se preocupe, nada vai dar

certo” (2011) e “Casa da mãe Joana 2” (2012).

quarta-feira, setembro 26, 2018

Uma questão pessoal, de Paolo e Vittorio Taviani ***

Nos anos 70 e na primeira metade da década de 80, os

irmãos-diretores Paolo e Vittorio Taviani realizaram preciosos filmes que

traziam uma peculiar marca autoral que sintetizava de maneira fluente tanto

princípios de abordagem naturalista quanto notáveis nuances de realismo mágico.

Posteriormente, sua filmografia, ainda que de considerável competência formal,

foi se tornando mais convencional e academicista. Somente com o brilhante “César

deve morrer” (2012) eles retomaram aquela veia criativa acima da média. Canto

do cisne dessa parceria (Vittorio morreu nesse ano), “Uma questão pessoal”

(2017) está bem longe do grande pico artístico dos Tavianni, mas ainda assim é

uma obra relevante e também consegue revelar em algumas passagens a típica assinatura

artística deles. A fraqueza da produção está no excessivo apego a uma estética

algo asséptica e mofada em algumas passagens, principalmente quando a trama

fica centrada nos flashbacks do triângulo amoroso no qual está envolvido o

protagonista Milton (Luca Marinelli). Na metade final do filme, entretanto,

quando a narrativa se concentra nas sequências de batalhas entre fascistas e

guerrilheiros na 2ª Guerra Mundial em uma área rural da Itália, prevalece um instigante

caráter mais sardônico e amargo a retratar a condição do absurdo existencial em

uma guerra – por vezes, a narrativa se mostra localizada em uma estranha área

entre o anedótico e o delirante, com destaque para a memorável cena de um

demente prisioneiro fascista que fica simulando para uma pequena plateia de

camponeses um solo de bateria em estilo jazz-improviso. A bela sequência final

de “Uma questão pessoal”, de forte teor poético e libertário, é outro momento a

evidenciar a particular concepção estética-humanista dos Taviani.

terça-feira, setembro 25, 2018

Barbara, de Mathieu Amalric ****

Há uma forte conexão artística-temática entre “Turnê” (2010)

e “Barbara” (2017), ambas dirigidos pelo Mathieu Amalric – os dois filmes

versam sobre os bastidores de produções culturais, mostrando como a tensão

dramática entre aqueles envolvidos em tais atividades também serve como força

criativa no resultado final de tais obras. Se em “Turnê” essa abordagem tinha

como cenário as viagens de uma companhia de shows de burlesco pelo interior da

França, tendo ainda uma narrativa de traço fortemente naturalista, em “Barbara”

temática e encenação se tornam mais intrincados – a trama conta a história da

produção de um longa de recriação dramática da trajetória da cantora e

compositora Barbara Brodi, com Amalric propondo um entrecruzamento constante

entre encenação e recortes documentais a um ponto em que a linha entre o real e

o imaginário fica bastante tênue. Esse viés estético não é gratuito, pois o

foco principal do roteiro está justamente no processo de composição dramática

da atriz Brigitte (Jeanne Balibar) para chegar no âmago de Barbara e como nesse

processo intérprete e personagem acabam por vezes se tornando uma entidade

única. Amalric também interpreta o diretor dessa fictícia produção biográfica e

seu papel evoca os dilemas e contradições principais da trama: o quanto daquilo

que é recriado em cena apresenta a verdade e o quanto é idealizado/imaginado? A

resposta para tais indagações nunca é direta e taxativa. Na verdade, não há nem

uma resposta propriamente dita. Nesse fascinante jogo de espelhos engendrado

por Amalric, o que efetivamente prevalece é a verdade da legítima e apaixonada

expressão artística dos indivíduos.

segunda-feira, setembro 24, 2018

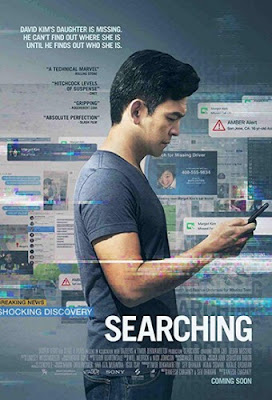

Buscando, de Aneesh Chatanty *

Em tempos em que um grande número de pessoas passa boa parte

do seu tempo ligado diretamente ao mundo virtual, é natural que a própria

maneira tradicional de se ver um filme acabaria sofrendo essa influência. “Buscando...”

(2018) não é a primeira obra cinematográfica a ter praticamente toda a sua ação

configurada no espaço de uma tela de computador em diversas modalidades de

exposição virtual (redes sociais, sites de notícias, aplicativos de comunicação

e afins), mas talvez seja aquela nessa linhagem que tenha tido maior exposição

midiática até agora. Nesse caso, dá para dizer que estamos diante de um

daqueles casos de ruptura na linguagem cinematográfica? O resultado final da

produção dirigida por Aneesh Chatanty prova que não é para tanto. Por mais que

os diversos truques estéticos remetendo a uma incorporação de recentes recursos

tecnológicos de software a uma formatação narrativa de cinema estejam

presentes, eles pouco contribuem para que o filme fuja dos mais manjados e

irritantes lugares comuns no gênero suspense em termos formais e temáticos. A

edição de “Buscando...” é até competente na preservação de um certo ritmo

narrativo, mas a impressão geral é de um trabalho raso e genérico que não

apresenta qualquer momento efetivo de alguma transcendência sensorial em termos

de experiência audiovisual. Se em um primeiro momento há até um impacto de

novidade na forma de sua encenação, com o tempo tais trucagens vão se revelando

apenas enfadonhas e cansativas. No mais, o roteiro acentua essa impressão de “velha

novidade”: na saga de um pai especialista em tecnologia da informação que está

na busca de sua filha desaparecida, há em seu subtexto aquela ideologia tão

requentada em Hollywood nos últimos tempos de um justiceiro sagaz e obstinado

que se revela muito mais eficiente no combate às injustiças que a máquina

corrupta e ineficiente do poder estatal (Bolsonaro, MBL e neoliberais em geral

adoram esse ideário...).

quarta-feira, setembro 19, 2018

Camocim, de Quentin Delaroche ***

Em um primeiro momento, a impressão que se tem do

documentário “Camocim” (2017) é que o filme escolhe como protagonista a cabo

eleitoral Mayara Gomes e que na formatação da narrativa ela seria como uma

espécie de heroína idealista na sua luta em ajudar a colocar na câmara dos

vereadores de sua cidade um rapaz que ela acredita representar os seus ideais

sócio-políticos. Nos diálogos de Mayara com parentes, amigos, conhecidos e

eleitores há uma sugestão de que o partido adversário representaria uma velha

maneira de fazer política baseada no poder patriarcal e no clientelismo. Ou

seja, é como se a obra dentro de sua abordagem temática tivesse um certo

caráter maniqueísta a evocar uma luta entre o bem e o mal. Em algumas nuances

estéticas e textuais, entretanto, a obra vai adquirindo uma visão artística e

existencial mais complexa e amarga sobre a realidade que é focada pela câmera. Por

mais que as atitudes e ideias de Mayara se mostrem atrativas pela veemência e

espontaneidade com que são retratadas em tela, ao se observar o contexto tanto

em um âmbito familiar e pessoal da garota quanto do cenário coletivo da cidade

se pode perceber que o embate político está muito mais parecido com uma

rivalidade clubística, com tintas de um arrivista jogo de interesses

sócio-econômicos, do que com um conflito evidentemente ideológico. Entre os

dois partidos que disputam corações e mentes em Camocim em nenhum momento há

uma efetiva contraposição de princípios ideológicos, apenas há uma

diferenciação pelas suas respectivas cores e números (aliás, vale lembrar que

os números de tais partidos são de duas entidades de evidentes tendências de

direita). Nessa perspectiva, o documentário dirigido por Quentin Delaroche

consegue refletir de maneira perspicaz e contundente a pobreza do debate

político dentro da sociedade brasileira, em que a questão ideológica é

banalizada e menosprezada em nome de uma difusa e hipócrita combinação de

moralismo, religiosidade obscurantista, carreirismo e insensibilidade social.

Nesse sentido, a aridez formal de “Camocim” parece o reflexo da aridez de

humanismo e racionalidade no atual cenário eleitoral brasileiro.

terça-feira, setembro 18, 2018

O banquete, de Daniela Thomas ***

Há uma forte conexão artística-existencial entre “O banquete”

(2018) e o filme imediatamente anterior de Daniela Thomas, “Vazante” (2017). Se

neste a cineasta traçava os primórdios da formatação da elite brasileira, em

que seus valores e costumes estavam ligados de maneira intrínseca ao regime

escravista da sociedade brasileira colonial, na obra mais recente mostra essa

mesma elite no princípio da década de 90 perdida entre um hedonismo dissimulado

de sofisticação e inconsequentes e arrogantes demonstrações de seu prestígio

sócio-econômico. E entre os dois filmes há pelo menos mais uma coisa em comum:

entregam menos do que prometem. Os primeiros dois terços da narrativa de “O

banquete” são sedutores, com Thomas conseguindo apresentar uma bela síntese

entre preciosismo imagético, interação magnética entre sinuosos movimentos de

câmera e trilha sonora jazzy que dão uma certa sensação “chapada” ao

espectador, espirituosos diálogos e algumas ótimas atuações de seu elenco (Caco

Ciocler, por exemplo, tem a melhor atuação disparada de sua carreira). É

interessante também que a cineasta consegue oferecer uma interessante

perspectiva feminina na exposição do machismo implícito nas relações de poder

entre os personagens – Mauro (Rodrigo Bolzan) e Plínio (Ciocler), detrás da

respeitável aparência de jornalista e advogado bem-sucedidos, aos poucos se

revelam como indivíduos imaturos emocionalmente e com enorme vacuidade moral. O

ato final do filme, entretanto, se aprofunda em soluções formais e temáticas

óbvias em excesso, o que acaba tirando muito do impacto dramático e mesmo do

cruel sarcasmo que antes predominavam no filme. O que era para ser catártico se

converte em melodrama barato, desperdiçando, inclusive, contundentes aspectos

da trama e mesmo personagens que insinuavam algumas relevantes nuances

psicológicas.

segunda-feira, setembro 17, 2018

Encontros e desencontros do amor, de David Wain *

Se em “Mais um verão americano” (2001) o diretor David Wain

fez uma inventiva e sarcástica reinvenção dos filmes de acampamento dos anos

80, em “Encontros e desencontros do amor” (2014) ele procura fazer algo parecido

em relação ao gênero comédia romântica, mas com um resultado final bem menos

satisfatório. De certa forma, essa mesma proposta artística já havia sido

elaborada em “Uma comédia nada romântica” (2006), inclusive com a mesma pegada metalinguística

e também teve um saldo pífio. Falta ao filme de Wain uma narrativa orgânica e

um roteiro mais ousado. Por mais que a aparência seja de uma moderna tiração de

sarro com um modelo consagrado de produção, as escolhas criativas do cineasta

fazem com que o filme caia em uma formatação conservadora e despersonalizada.

Há até algumas boas piadas e o elenco apresenta algumas atuações carismáticas.

É muito pouco, entretanto, para sustentar o interesse.

sexta-feira, setembro 14, 2018

O predador, de Shane Black ***

Não se trata de ser saudosista, mas a comparação inevitável

que se estabelece entra o clássico “Predador” (1987) e o recente “O predador”

(2018) também marca o diferencial do que mudou em termos estéticos e comerciais

no que diz respeitos a filmes de ação norte-americanos blockbusters em 30 anos.

Entre as grandes virtudes do longa dirigido por John Mc Tierman estavam a

narrativa e encenação enxutas, a atmosfera casca-grossa na interação entre

personagens e situações do roteiro, as explosões de violência econômicas e graficamente

impactantes e uma certa aura de mistério que se conseguia manter em torno da

figura do alienígena caçador de humanos, fazendo com que ele se tornasse um

ícone cinematográfico por todos esses anos e expandisse a sua influência para

outras mídias. Nessa continuação dirigida por Shane Black, o enfoque é bastante

diferente – as cenas de ação são espalhafatosas, o ritmo narrativo é frenético,

há um tom infanto-juvenil na caracterização de personagens e situações (não à

toa, uma das principais figuras da trama é um garoto autista que sofre bullying

e é um gênio!), os momentos de violência explícita lembram uma caracterização

típica de video grame e as motivações dos predadores são tão esmiuçadas pelo

roteiro que não resta espaço algum de tensão dramática para eles. Tudo isso não

quer dizer necessariamente que o filme de Black seja ruim. É até bem divertido

por vezes. Por mais que se saiba que Black já fez coisa muito melhor (“Beijos e

tiros”, “Dois caras legais”), o cineasta revela um seguro domínio da narrativa

e consegue garantir o interesse do espectador em meio a uma enxurrada de

piadinhas bestas e algumas obviedades formais e temáticas. A sensação de

incômodo está na impressão final de que “O predador” dificilmente colará em

nosso imaginário como o inesquecível filme de McTierman.

quinta-feira, setembro 13, 2018

O protetor 2, de Antoine Fuqua ***

No seu terço inicial, a impressão é que “O protetor 2”

(2018) vai ficar repetindo de maneira incansável aqueles mesmos irritantes maneirismos

estéticos e narrativos que marcaram o primeiro filme, além do roteiro semelhante

a evocar simplórios moralismos. Só que chega um momento no filme, entretanto,

que o próprio diretor Antoine Fuqua dá a impressão de encher o saco desse

marasmo criativo e resolve entregar uma bem decente obra no gênero ação,

chegando até lembrar aquele cineasta que pareceu tão promissor no ótimo “Dia de

treinamento” (2001). Há ótimas sequências de pancadarias e tiroteios, a tensão

dramática de algumas cenas realmente envolve o espectador e mesmo Denzel

Washington se mostra bem convincente em sua caracterização taciturna e algo

altista. Aliás, a presença de Washinton aliada ao formalismo competente

engendrado por Fuqua no faz lembrar algumas memoráveis produções dirigidas pelo

saudoso Tony Scott. Para coroar essa bela transformação do filme, toda aquela

sequência final do duelo do protagonista Robert McCall (Washington) com um assustador

grupo de vilões paramilitares em um vilarejo litorâneo tomado por uma violenta

tempestade é antológica na sua caracterização imagética e na coreografia da

ação, algo como um faroeste reciclado com acentuadas doses de violência

gráfica.

quarta-feira, setembro 12, 2018

A freira, de Corin Hardy *

O Hospital Mãe de Deus, localizado em Porto Alegre e que tem

em sua administração uma fundação religiosa católica, poucos dias após o STF

ter liberado a terceirização em praticamente todas as áreas de trabalho,

demitiu mais de 300 funcionários do seu quadro, colocando em seus respectivos

lugares terceirizados que ganham bem menos e com direitos trabalhistas

sensivelmente reduzidos. A uma atitude cruel e de pura exploração econômica

como essa se pode dar o nome de cristã. Sério, depois de uma medida dessa

alguém pode dizer que tem medo de satã e outras “maléficas” entidades místicas

fictícias afins? Começar uma resenha sobre uma nulidade artística como “A

freira” (2018) com essa informação pode parecer até estapafúrdio, mas não pude

resistir a fazer tal comparação depois de constatar a carolice constrangedora e

estúpida desse filme dirigido por Corin Hardy e ficar sabendo da postura

covarde e gananciosa do referido hospital. É claro que a produção

cinematográfica em questão não é ruim somente por tal analogia existencial-temática.

Trata-se de uma narrativa que engendra de maneira canhestra clichês baratos de

horror com os mais batidos preceitos formais e textuais do gênero aventura,

tudo isso disposto em tela da forma mais despersonalizada e asséptica possível

e com um roteiro artificioso e estéril repleto de simplificações infantilóides.

No conjunto geral, algo como uma cruza bastarda escrota de “O exorcista” (1973)

com “O código Da Vinci” (2006), e bem distante das eficientes atmosferas de

horror retrô da franquia “Invocação do mal” da qual se originou. E a decepção

com o filme fica ainda mais acentuada quando se observa a sua defesa patética

da igreja católica como guardiã moral e espiritual do mundo.

terça-feira, setembro 11, 2018

A destruição de Bernardet, de Pedro Marques e Cláudia Priscilla ***1/2

Nas sequências iniciais de “A destruição de Bernardet”

(2016) há trechos de áudio de um depoimento em que um homem discorre sobre a

importância de Jean-Claude Bernardet como crítico de cinema, ressaltando suas

virtudes e relevância dentro do panorama cultural brasileiro, bem como também

questiona de maneira veemente sobre a sua opção de nos últimos anos enveredar na

área da representação em alguns filmes de escasso caráter comercial. A partir

de tal veredicto, o documentário dirigido por Pedro Marques e Cláudia Priscilla

constrói a sua narrativa, mantendo um caráter ambíguo em suas intenções

artísticas e existenciais: a obra quer contestar tal depoimento, reforçar suas

impressões ou quer fazer tudo isso ao mesmo tempo? Mais do que simplesmente se

mostrar como personagem principal, Bernardet parece conduzir de maneira sutil e

algo perversa o direcionamento do filme que versa sobre a sua vida. Há um certo

teor de narcisismo na sua figura, tanto naquilo que ele fala como na maneira

como se comporta em cena. Esse viés megalômano, entretanto, só reforça o

humanismo e o intenso questionamento estético do documentário. Depois de passar

anos analisando minuciosamente as produções alheias, é como se Bernardet

resolvesse unir a sua visão sobre o cinema, seus questionamentos intelectuais e

mesmo alguns aspectos intimistas e configurasse tudo isso em um legado fílmico.

Nesse sentido, “A destruição de Bernardet” se conecta profundamente com os longas

de Kiko Goifman e Cristiano Burlan nos quais ele atuou, com todos eles servindo

como a coerente extensão do pensamento vivo de Bernardet, revelando assim forte

coerência com a sua atividade de crítico cinematográfico. Acariciando e comendo

borboletas, ironizando carinhosamente detratores, questionando a dominação

sócio-econômica do capitalismo sobre a arte e a vida, expressando-se em

estranhas danças e vocalizações, voltando-se com seca lucidez sobre

reminiscências pessoais e valorizando o cinema como importante atividade

artística para gerar desconforto e inquietações na sociedade pequeno-burguesa

ocidental, Bernardet toma para si a obra em que ele a princípio deveria ser

apenas a “temática principal” e a modela dentro do seu amplo projeto cultural-pessoal,

mostrando que vai ser sempre o indomável indivíduo intelectual-artísta de difícil

categorização.

segunda-feira, setembro 10, 2018

Yonlu, de Hique Montanari *

A história de Vinicius Gageiro Marques, o Yonlu, é bastante

emblemática dos nossos tempos. Adolescente com peculiar talento para música,

ilustração e poesia, foi bastante prolífico no ambiente de seu quarto ao

produzir a sua arte. Após se matar aos 16 anos, com a ajuda de uma espécie de

foro virtual de auxílio para o cometimento de suicídios, acabou tendo suas

canções, poemas e ilustrações divulgadas de maneira póstuma (até David Byrne

lançou um disco com as gravações de Yonlu). Dessa forma, era natural que uma

longa-metragem biográfico de sua trajetória despertasse curiosidade e

expectativas. O resultado final de “Yonlu” (2017), recriação dramática dos últimos

meses de vida do garoto, entretanto, deixa bastante a desejar tanto no sentido

de valorizar a figura humana e artística de seu protagonista como obra

cinematográfica em si. Existe a pretensão de que a narrativa esteja em sintonia

com a própria natureza instável e complexa do protagonista, fazendo com que o

roteiro e a atmosfera da obra por vezes se vinculem a uma abordagem delirante e

algo fragmentada. O problema principal desse direcionamento estético é que a

soluções criativas do diretor Hique Montanari acabam se revelando equivocadas

em termos de concepção e execução. O tom de onirismo de algumas sequências

resvala em truques audiovisuais apelativos e simplórios (as representações

cênicas do fórum de incentivadores de suicídio, por exemplo, parecem videoclipe

oitentista bagaceiro). Mas pior mesmo são as cenas de entrevista de uma

repórter (Mirna Zpritzer) com o psiquiatra (Nelson Diniz) que consultava com

Yonlu – diálogos e dinâmica cênica dão a impressão de vídeo institucional.

Thalles Cabral no papel do protagonista também é outra escolha problemática da

produção, pois sua interpretação está mais para uma síntese incômoda de

fotogenia asséptica e anacrônica afetação James Dean. Por isso que um dos

melhores momentos do filme, ao lado dos bons números de animação da obra,

ocorre no final quando aparecem cenas documentais do próprio Yonlu atuando em

números caseiros, dando a impressão de insólito encantamento pela bizarrice,

espontaneidade e autoironia de sua postura. Aliás, um pouco de senso de humor,

ainda que mórbido, típico da persona de Yonlu, é o que faz falta nesse

cruzamento de “Malhação”, psicodelia barata e discurso conservador que

representa o filme de Montanari.

quinta-feira, setembro 06, 2018

Caçada na noite, de John Mackenzie ****

Em termos de roteiro, “Caçada na noite” (1980) não se

diferencia muito daquele modelo clássico do gênero gangster. A trama obedece a

uma lógica típica de conto moral – há aquela exposição de uma rotina hedonista

originária do lucro dos “negócios”, alguns tiroteios e porradarias caprichando

no grafismo violento, lições maquiavélicas sobre poder e a inevitável e

fatalista queda dos anti-heróis diante de circunstâncias novas (ou seja, outros

bandidos mais espertos). Uma coisa há de se admitir, entretanto: mesmo dentro

desses parâmetros previsíveis, o roteiro do filme dirigido por John Mackenzie é

muito bem delineado, tanto no encadeamento das situações quanto pelos ótimos

diálogos. A força da obra também está na sua precisa e objetiva encenação e na

narrativa equilibrada, o que faz com que o filme tenha uma tensão dramática

perturbadora e mesmo uma certa ironia desconcertante. Outro acerto é a ótima

direção de atores, fazendo com que Bob Hoskins e Helen Mirren tenham

desempenhos antológicos. Nesse forte conjunto artístico, “Caçada na noite” acaba

se encaixando em um expressivo rol de grandes filmes policiais britânicos,

estando ao lado de obras do naipe de “Carter – O vingador” (1971) e “Nem tudo é

o que parece” (2004).

quarta-feira, setembro 05, 2018

O espelho, de Jafar Panahi ****

Dentro daquilo que se pode classificar como típico no cinema

iraniano, “O espelho” (1997) estaria dentro dos preceitos do que se poderia

classificar como previsível: uso de crianças como atores, toques de

metalinguagem, sutil crítica sócio-política. Por outro lado, a forma com que o

diretor Jafar Panahi combina tudo isso é muito original e transforma o ator de assistir

ao filme em questão em uma experiência única, independente do seu país de

origem. Mergulhar em sua narrativa é uma jornada desconcertante para o

espectador – parte-se de uma abordagem narrativa linear e naturalista, em que o

registro seco e objetivo de um fato do cotidiano, a espera da filha pela mãe

que devia buscá-la na escola e a consequente peregrinação da garota pela cidade

na tentativa de chegar em casa, cria uma tensão palpável, além de trazer

momentos preciosos na captação de sensações e sentimentos de anônimos nas ruas

e nos veículos coletivos, até que de forma abrupta tudo isso se rompe ao se

caracterizar como uma filmagem interrompida, ou seja, um filme dentro do filme.

A partir desse momento, “O espelho” se converte em várias realidades que se

sobrepõem, como universos paralelos se chocando. Panahi incorpora aparentes “defeitos”

e imperfeições como importantes elementos estéticos e narrativos, dificultando

a precisa determinação entre o real e o imaginário, mas sem esconder a sua

própria verdade artística-existencial: por mais que esse jogo formal algo

delirante confunda a nossa percepção, sempre está presente a atmosfera de

opressão de uma inclemente sociedade patriarcal e obscurantista.

terça-feira, setembro 04, 2018

Rainha do mundo, de Alex Ross Perry ***

A impressão que se pode ter do cineasta norte-americano pela

amostragem de sua filmografia até agora é a de uma espécie de Woody Allen

reciclado e mais moderninho a retratar o fechado mundo de uma certa elite cultural

de “jovens adultos” envolvidos em um restrito universo artístico. A semelhança

é tanta que em “Rainha do mundo” (2015) vem a lembrança daqueles filmes em que

Allen procurava dar vazão à sua obsessão pelas carregadas atmosferas

psicológicas de alguns clássicos de Ingmar Bergman. Ou seja, não chega a ser

algo propriamente muito original, mas é de se reconhecer que por vezes Perry

consegue extrair momentos bem inquietantes em seu filme. No agressivo jogo de

agressões psicológicas entre as amigas neuróticas Catherine (Elisabeth Moss) e

Ginny (Katherine Waterston), disfarçado em hipócritas conversas “civilizadas”,

fica estabelecida uma ambígua atmosfera de sutilezas comportamentais e pura

desintegração mental. Se a encenação e ambientação por vezes sugerem uma

abordagem quase resvalando no asséptico, em momentos pontuais o filme deixa

extravasar uma perturbadora fúria cênica, principalmente quando retrata a

avassaladora dissolução mental de Catherine – nesse aspecto, claro destaque

para a interpretação de Moss, que remete ao desempenho antológico de Bette

Davis em “O que terá acontecido à Baby Jane?” (1962).

segunda-feira, setembro 03, 2018

As aventuras amorosas de um padeiro, de Waldir Onofre ****

Se o documentário “Histórias que o nosso cinema (não)

contava” (2017) defende com a ardor a ideia de uma parcela do cinema brasileiro

popular setentista que apresentava um forte grau de inventividade artística e

um grande teor de crítica e ironia tanto à ditadura militar da época quanto aos

hipócritas valores morais da sociedade ocidental contemporânea, “As aventuras

amorosas de um padeiro” (1976) é um exemplar enfático dessa tendência. No único

longa-metragem dirigido por Waldir Onofre, há uma junção ao mesmo tempo

alucinada e de coerência desconcertante de diversos elementos estéticos e

temáticos que se unem em uma narrativa que em um primeiro momento evoca

preceitos formais e textuais típicos das comédias de costume da época, mas que

aos poucos vai se convertendo em algo cada vez mais deliciosamente

inclassificável. Em uma produção “normal” do gênero na época, as desventuras

sentimentais-sexuais de Rita (Maria do Rosário) rumariam para uma conclusão

moralizante e conciliadora a evocar a infalibilidade das instituições

sócio-familiares. No filme de Onofre, entretanto, tudo isso vai para o espaço,

com a formatação de conto moral e a encenação naturalista se dissolvendo em

nome de uma atmosfera delirante de musical macumbeiro, insólitas referências

eruditas, estilizado senso cênico e senso de humor entre o pastelão e o

sardônico. Essa bizarra e genial abordagem formal acolhe com sensibilidade um

roteiro de caráter libertário e contestador a dissecar sem concessões sexismo,

racismo e preconceito de classe. O resultado final desse conjunto artístico sui

generis é uma das obras “malditas” (no sentido de desafiadora) mais marcantes

da história do cinema brasileiro, ao lado de pérolas como “Os monstros de

babaloo” (1971) e “SuperOutro” (1989).

Assinar:

Postagens (Atom)