Aqueles acostumados com os convencionalismos melodramáticos

habituais do cinema argentino contemporâneo irão levar um susto com “Jauja”

(2014). A produção dirigida por Lisandro Alonso trafega por caminhos mais

nebulosos e surpreendentes. O que se tem em tal obra é um híbrido das

narrativas metafísicas de Tarkovsky e Sokurov, do retrato impiedoso de uma

natureza selvagem e inóspita típico de boa parte dos trabalhos de Herzog e a

atmosfera surreal delirante de David Lynch. Apesar dessa confluência de referências,

o resultado final é bastante original e inquietante. A premissa inicial de

trama e mesmo a concepção estética nas primeiras cenas sugerem um viés

realista, até mesmo de certa aridez emocional e formal. Com o desenrolar da

narrativa, entretanto, o filme vai ganhando uma dimensão mais ampla. À medida

que o protagonista Gunnar (Viggo Mortensen) se embrenha cada vez mais no

interior da Patagônia em busca da filha que fugiu com o amante, a lógica do roteiro

parece ir se fragmentando de forma inexorável. Talvez até poderia se dizer que a

viagem “física” de Gunnar serviria como metáfora de uma espécie de jornada de autodescoberta

existencial. Todavia, a verdade é que esse simbolismo se extrapola em outras direções.

“Jauja” se configura em um sensorialismo exasperado e delirante, em que as próprias

noções de espaço e tempo se estilhaçam - naturalismo, dimensões oníricas e

viagens intertemporais convivem de forma atribulada no mesmo universo.

Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.

segunda-feira, junho 29, 2015

sexta-feira, junho 26, 2015

Sangue azul, de Lírio Ferreira ***1/2

As primeiras cenas de “Sangue azul” (2014) são sintomáticas

da sensação que será permanente por quase todo o filme. A barca que leva a

companhia circense do protagonista Zolah (Daniel de Oliveira) para uma ilha

avança lentamente. Quando eles chegam ao seu destino, montam o circo. A trilha

sonora é quase inexistente, a fotografia é um clássico preto e branco sombrio,

reforçado por uma atmosfera tensa, tudo configurando uma espécie de expectativa

de tragédia que é quase palpável. Mesmo quando as cores e o som irrompem em

cena, justamente quando começa a primeira apresentação do circo naquela

localidade, a sensação de que algo de muito errado está por acontecer permanece

bastante premente. Nessa linha de narrativa, o diretor Lírio Ferreira estrutura

sua obra como se fosse uma tragédia grega. Por isso, causam estranhamento

alguns elementos que contrastam com aquilo que era para ser uma obra de cunho

realista: personagens se desenvolvem e situações se sucedem num tom solene, os

diálogos por vezes são empostados quase como se evocassem uma origem teatral,

os dilemas existenciais dos indivíduos se manifestam em tabus básicos da

cultura ocidental (incesto, homossexualidade). A paixão que cresce de forma

intensa entre o homem-bala Zolah e a sua irmã Raquel (Caroline Abras) e o

relutante processo de sedução gay entre o marido dessa última (Rômulo Braga) e

o “homem mais forte do mundo” Inox (Milhem Cortaz) se mostram como possíveis

situações simbólicas de dissolução da paz e da ordem dentro da ilha. Ocorre,

entretanto, que essa configuração de “conto moral” é enganadora de maneira

perversa. As várias seqüências de sexo em que Zolah se envolve na trama trazem desenvoltura

e intensidade admiráveis nas suas encenações, revelando de forma sutil o

verdadeiro caráter libertário de “Sangue azul”. Quando as referidas paixões

incestuosa e gay se concretizam, aquela percepção de apocalipse iminente se

evidencia como ironicamente enganosa. A verdadeira intenção da obra está na

desconstrução das tradicionais noções de culpa e castigo que se ligam ao sexo e

ao desejo quando se foge dos padrões ditos de “normalidade”. “Sangue azul”

cristaliza essa proposta artística/existencial de forma poética e com uma

beleza formal bruta e exasperante.

quinta-feira, junho 25, 2015

Cala a boca, Philip, de Alex Ross Perry ***

Vários aspectos de “Cala a boca, Philip” (2014) remetem ao

universo literário. O mais óbvio seria a da própria temática do filme – a trama

foca nas desventuras sentimentais e sociais do jovem escritor em ascensão

Philip Lewis (Jason Schwartzman), além de mostrar sua relação de aprendizado

artístico e existencial com o veterano autor consagrado Ike Zimmerman (Jonathan

Pryce). Alguns elementos do roteiro são referências a escritores e situações

específicos, indo desde a notória arrogância sarcástica de Philip Roth até o perturbador

suicídio de David Foster Wallace. Essa ligação da produção com a literatura se

estende também para a sua estrutura formal. Uma constante narração over na

terceira pessoa “explica” ações externas e internas do seu protagonista, como

se ele fizesse parte de uma espécie de romance de formação filmado. Em um

primeiro momento, tal recurso pode parecer um tanto preguiçoso, no sentido de

parecer necessário que tudo aquilo que esteja em cena fosse explicado. A intenção

real, entretanto, é bem diversa e mais criativa. Seria um reflexo estético do

próprio egocentrismo do personagem principal, em que as descrições e

tergiversações da voz narrativa dariam uma certa grandiosidade intimista para

eventos corriqueiros e mesmo mesquinhos que envolvem o cotidiano de Philip.

Essa boa sacada formal do diretor Alex Ross Perry reforça a forte dimensão

humanista de sua obra, no sentido de se estabelecer um contraponto entre essa

visão autocentrada do personagem com a percepção “de fora” de quem assiste ao

filme. As ações e reações de Philip e demais indivíduos que o cercam apresentam

um desenvolvimento psicológico e comportamental convincente, e que também foge

de padrões moralistas simplificadores. Por mais egoístas e megalomaníacos que

Philip e Ike possam ser, há de convir que suas posturas perante o mundo também

expõem com crueza e lucidez as inseguranças e mediocridades daqueles que o

cercam. E talvez as constatações irônicas e amargas de Ike sejam a melhor síntese

do subtexto de “Cala a boca, Philip”: a de que o amadurecimento dos indivíduos

não se relaciona de forma necessária a uma consequência de eles se tornarem

pessoas “melhores”, mas que simplesmente aceitem a sua negatividade como inevitável

e a de que possam a converter em força criativa.

quarta-feira, junho 24, 2015

Enquanto somos jovens, de Noah Baumbach ***

Depois de emular trejeitos estéticos típicos da Nouvelle

Vague em “Frances Ha” (2012), o diretor Noah Baumbach retoma aquela sua pegada

mais tradicional de drama indie em “Enquanto somos jovens” (2014). Nessa

levada, essa sua obra mais recente pouco difere da abordagem formal e temática

de outros filmes do diretor a adotarem a formatação de drama com pequenos

toques cômicos como “Margot e o casamento” (2007) e “O solteirão” (2009), e não

atingindo a mesma consistência artística de “A lula e a baleia”, ainda o seu

melhor trabalho (2005). Ainda sim, “Enquanto somos jovens” é uma obra de fôlego.

A estrutura de seu roteiro evoca muito de uma das maiores obras primas de Woody

Allen, “Crimes e pecados” (1989), na discussão que estabelece entre a natureza

e a legitimação da arte. No confronto moral e estético entre os documentaristas

Josh (Ben Stiller) e Jamie (Adam Driver), as resoluções da trama por vezes até

conseguem fugir do óbvio, em que a defesa pela ética no “cinema verdade” por

parte de Josh acaba se revelando ingênua e estéril diante da excelência

sensorial do produto final elaborado por Jamie. Esse dilema central do filme é

exposto com uma sutileza textual admirável, o que acaba sendo o grande ponto

forte de “Enquanto somos jovens”. Sua abordagem formal está longe de ser

arrebatadora, mas é eficiente em termos de narrativa cinematográfica. Além

disso, há alguns detalhes que garantem uma empatia com o público,

principalmente aquela ala que curte o universo “indie”, como a trilha sonora

concebida por James Murphy (o líder do sensacional LCD Soundsystem) e o carismático

elenco – nesse último quesito, com direito à participação bem humorada como

coadjuvante da rapper Adam Horovitz dos Beastie Boys.

terça-feira, junho 23, 2015

Terremoto - A falha de San Andreas, de Brad Peyton *1/2

É evidente que boa parte das trucagens digitais de “Terremoto

– A falha de San Andreas” (2015) impressionam pelo realismo e pelo exagero de

seu grafismo repleto de destruição e pomposidade. Por vezes, esses excessos

visuais do filme parecem configurar uma espécie de pesadelo que se materializa

com prédios e pontes desabando, maremotos arrasando tudo que vem pela frente,

pessoas sendo esmagadas e tragadas a todo momento. Se por um lado o filme

capricha nos seus efeitos, por outro a falta de imaginação do diretor Brad

Peyton coloca tudo a perder. Não há uma efetiva tensão em sua obra, tendo em

vista ele se apoiar quase que unicamente em um truque narrativo manjado –

aquele em que algum personagem está com a vida por um fio diante de uma situação

extrema e no último segundo acaba se salvando (ou sendo salvo). O roteiro também

colabora para esse marasmo criativo, com uma trama que une todos os clichês

possíveis no gênero “filme catástrofe”. O mote central da história já diz tudo:

família em crise acaba sendo forçada a se unir para que possa sobreviver em

meio a um devastador fenômeno da natureza. Peyton se contenta em reproduzir de

forma burocrática e sem graça tudo aquilo que o público está acostumado a ver:

elenco canastrão em interpretações constrangedoras, trilha sonora transitando

entre o épico e o meloso, violência atenuada para não chocar setores mais sensíveis

da plateia. Tem até no final um momento de louvação patriótica! Assim, a única

impressão memorável que esse “Terremoto” consegue deixar é a nostalgia daquelas

produções setentistas dentro do mesmo gênero que eram bem mais divertidas.

segunda-feira, junho 22, 2015

Divertida mente, de Pete Docter **1/2

A ideia principal que paira em “Divertida mente” (2015) é

criativa e interessante: a de que a central de emoções e pensamentos de um ser

humano se dividiria internamente em uma espécie de organização burocrática. De

certa forma, tal premissa até faz lembrar algo parecido que havia sido feito

dentro do universo dos jogos eletrônicos no extraordinário “Detona Ralph”

(2012). É de se considerar ainda que elementos da trama dessa produção mais

recente da Pixar remetem a conceitos psicanalíticos e comportamentais de caráter

complexo e até mesmo ousado. Ou seja, talvez seja uma das obras da Pixar de

maior pretensão artística ao tentar combinar tais preceitos temáticos dentro de

um formato típico de uma animação comercial direcionada ao público infantil. O

grande problema de “Divertida mente”, entretanto, é que a junção de todas essas

premissas e conceitos não resulta em uma narrativa orgânica e fluida. A

estrutura do melhor que já se fez no gênero dos desenhos animados destinados ao

público infanto-juvenil parte de uma equação simples e eficiente – a partir de

uma narrativa que configura pela aventura e o drama tradicionais, infiltra-se

com sutileza um subtexto de feições educativas e/ou questionadoras. Permite-se

ao seu público um espaço para a reflexão sobre o conteúdo daquilo que se está

vendo. Em “Divertida mente”, não há esse espaço para sutileza, pois o próprio

roteiro é puro subtexto, em que todo os mecanismos existenciais e artísticos são

jogados na cara da plateia sem a menor discrição. É quase como se o filme fosse

uma obra institucional para ser usado para educadores e psicanalistas. É claro

que em termos visuais há algumas boas sacadas estéticas, além da história

trazer figuras e situações intrigantes (o amigo imaginário perdido, o limbo das

lembranças esquecidas). Mas acaba sendo pouco diante daquilo que “Divertida

mente” efetivamente poderia render.

sexta-feira, junho 19, 2015

Van Gogh, de Maurice Pialat ****

Pode parecer um contrasenso, mas a cinebiografia “Van Gogh”

(1991) adota uma abordagem seca e naturalista para focar a vida de um pintor

que tinha um estilo impressionista. Nesse sentido, o filme do diretor francês

Maurice Pialat não evoca em termos estéticos o estilo de Vincent Van Gogh em

sua plasticidade. O que prevalece em sua produção é uma concepção formal de

forte caráter realista, além de um roteiro que não tem como preocupação

principal mostrar o processo criativo do artista. Mas então qual seria o

objetivo existencial e artístico dessa obra? A intenção de Pialat é sutil e

precisa na sua ideia e execução. Ele foge de uma procura fácil e fugaz do belo

e se concentra nos tormentos psicológicos e pessoais de Van Gogh. Pouquíssimas

vezes se presencia o artista no ato de pintar. O que se vê basicamente é Van

Gogh dentro de suas interações sociais com amantes, amigos, familiares e

admiradores. E todas essas relações são conflituosas e complexas, num misto de

amor, raiva e indiferença. Não se trata, entretanto, de mera reciclagens de

fofocas a destrinchar os podres da figura biografada. Com discrição, o filme de

Pialat constrói um subtexto intrincado e fascinante, em que os dilemas

sentimentais e angústias sociais e econômicas de Van Gogh tanto interagem como

ilustram a própria natureza subjetiva de sua arte. E mais do que simplesmente

jogar fatos na tela, Pialat sabe criar uma atmosfera ambígua para a sua

narrativa, causando um efeito sensorial multifacetado, que varia com

naturalidade entre o perturbador e o cativante. É só observar que logo após uma

longa e tensa seqüência de uma ríspida discussão entre os irmãos Theo (Bernard Le

Coq) e Vincent (Jacques Dutronc) vem uma passagem que é de puro hedonismo

visual na orgia em um bordel em que os irmãos se encontram. É justamente nessa

integração entre os extremos e as contradições que reside a inquietante essência

de “Van Gogh”, em que a verdadeira dimensão da arte de seu protagonista não está

na simples exploração do belo, mas sim na exposição sem concessões das

atribulações de sua inquieta alma criativa.

quinta-feira, junho 18, 2015

Sob o mesmo céu, de Cameron Crowe ***

Pode até parecer exagerada ou estapafúrdia a comparação, mas

“Sob o mesmo céu” (2015) faz lembrar algumas produções clássicas de Frank

Capra. É claro que o diretor Cameron Crowe está muito longe de ter a mesma

estatura artística de Capra, mas esse seu filme mais recente parece emular algo

da atmosfera e temática características de filmes como “Do mundo nada se leva” (1938)

ou “A felicidade não se compra” (1946). Isso porque há aquela linha de trama em

que se contextualiza inicialmente um ambiente corrupto e mesquinho e com a

progressão da história a correção ética vai sendo retomada até chegar a uma

conclusão onde há uma redenção moral para os seus protagonistas. Nesse final,

os valores morais da sociedade capitalista ocidental são reforçados como regra.

Na obra em questão de Crowe, que já havia adotado roteiros semelhantes em “Jerry

Maguire” (1996) e “Tudo acontece em Elizabethtown” (2005), esse mecanismo de

trama se desenvolve de uma forma um tanto confusa e até pueril. Afinal, o que

motiva a crise de consciência no personagem principal Brian Gilcrest (Bradley

Cooper) é uma paixão repentina e mal explicada pela correta mocinha Allison (Emma

Stone). Mas se Crowe na comparação com Capra sai em descomunal desvantagem,

também há de se afirmar que “Sob o mesmo céu” ainda guarda uma margem capaz de

criar empatia com a plateia devido a alguns elementos formais e temáticos. Se o

roteiro é pouco convincente, por outro lado a narrativa tem uma leveza

cativante, capaz de apresentar algumas sequências memoráveis na sua combinação

de melodrama contido e comicidade sutil. Nesse sentido, de se destacar a

divertida festinha em que Allison dança com o “diabo” Carson Welch, esquisito e

caricatural vilão interpretado por Bill Murray, e as cenas em que Brian

contracena com o taciturno Woody (John Krasinski). Crowe mostra também a sua

habitual boa mão para a direção de atores, a maioria com caracterizações carismáticas.

E é claro que como em qualquer filme de Crowe não dá para não mencionar a

trilha sonora, uma bela coleção de bucólicos temas incidentais e cancioneiro

diversificado (rock, pop e até mesmo blues havaiano!).

quarta-feira, junho 17, 2015

Vidas ao vento, de Hayao Miyazaki ****

Sempre que se pensa nos longas de animação dirigidos pelo

japonês Hayao Miyazaki, uma das primeiras coisas que vem à mente é o fato de

serem vinculados a um universo de fantasia. Dessa forma, a premissa da trama de

“Vidas ao vento” (2013) pode causar um estranhamento inicial, pois o roteiro

teria um foco realista ao mostrar fatos biográficos da vida de Jiro Horikoshi,

engenheiro de aviação que projetou o caça mais utilizado pelo Japão na 2ª

Guerra Mundial. Esse estranhamento, entretanto, vai aos poucos caindo por terra

quando se assiste ao filme. Isso porque a obra tem fortes vinculações ao mundo

onírico e por vezes até delirante. Momentos cruciais se desenvolvem dentro dos

sonhos do protagonista, e mesmo sequências dentro do plano “real” recebem uma

abordagem estética repleta daquele grafismo poético e impressionista típico do

trabalho de Miyazaki. As produções do cineasta geralmente trafegaram num limite

impreciso entre o infantil e o adulto – essa zona difusa sempre foi uma das

marcas mais desconcertantes de sua cinematografia. Em “Vidas ao vento”, a temática

é definitivamente adulta, no sentido de que os dilemas e conflitos do

protagonista revelam um caráter mais complexo. A vida de Horikoshi é marcada

por escolhas difíceis e por vezes até contraditórias. Para que possa continuar

trabalhando (e sonhando) com aviões, é necessário que ele, sujeito de natureza

serena, trabalhe pensando em conceitos belicistas, no sentido de conceber um veículo

leve, veloz e letal. Em nome do trabalho de sua vida, Horikoshi também

sacrifica a própria vida pessoal ao abdicar de boa parte do pouco tempo que

teria de conviver com sua desenganada esposa. Apesar da dramaticidade de tais

eventos, Miyazaki não cai em sentimentalismos excessivos ou na melancolia

desesperada. Paira no filme uma atmosfera de lirismo e sobriedade admiráveis, em

que humanismo existencial e plasticidade refinada geram uma animação antológica.

terça-feira, junho 16, 2015

Quase samba, de Ricardo Targino *1/2

A boa trilha sonora de “Quase samba” (2012) é uma espécie de

reflexo da proposta artística do filme – composta basicamente por temas

incidentais criados por Pupilo e canções de Céu, Otto e Arnaldo Antunes, traz

aquela já típica combinação de elementos populares/bregas e toques

vanguardistas/experimentais. E a produção dirigida por Ricardo Targino se

desenvolve justamente nessa fronteira entre o tradicional e a esquisitice estética/poética.

É possível perceber em alguns momentos as intenções ambiciosas de Targino na

sua conjugação de crítica social e comportamental e referências culturais

(nesse último caso, principalmente na ênfase que se dá ao lado musical do

filme). O problema da obra é que as suas pretensas ousadias formais e temáticas

não conseguem se efetivar em uma narrativa equilibrada. Pelo contrário: a

impressão constante é de que se está diante de um mosaico fragmentado e frouxo,

em que as cenas se sucedem em um certo tom aleatório, como se “Quase samba”

fosse um conjunto mal amarrado de números musicais e trechos difusos de encenação

beirando o mambembe. As próprias atuações do elenco são marcadas por um

involuntário tom caricatural. É provável que a produção tivesse um impacto

sensorial maior se Targino tivesse optado definitivamente por uma abordagem

antinaturalista. Do jeito que ficou, dá uma impressão de indecisão criativa que

torna “Quase samba” uma experiência cinematográfica cansativa e pouco memorável.

segunda-feira, junho 15, 2015

De gravata e unha vermelha, de Miriam Chnaiderman **1/2

Vi “De gravata e unha vermelha” (2014) em uma sessão de meio

de tarde de um sábado numa sala de cinema alternativa de Porto Alegre. Contando

comigo, havia quatro pessoas na plateia, sendo que duas delas eram um casal

homossexual. Não costumo começar um texto meu para esse blog com uma descrição

inicial dessas, mas acho que contextualizar dessa forma ajudar a dar uma idéia do

alcance e importância de uma obra como a produção em questão. Seria fácil

apenas criticar a estrutura narrativa previsível concebida pela diretora Miriam

Chnaiderman, dizer que a fórmula de ficar apenas colhendo depoimentos é

manjada. Mas o objetivo do filme não é cativar o espectador pelos seus méritos

formais. O que vale aqui realmente é a força de sua temática, e nisso não dá

para tirar o mérito de Chnaiderman – sua obra é efetivamente intrigante e de

forte caráter humanista na forma com que expõe as experiências pessoais e as

visões existenciais de seus protagonistas relativas à questão da

homossexualidade em suas mais diversas facetas. A franqueza dos entrevistados e

a ênfase na complexidade das histórias mostradas, que se afastam dos lugares

comuns e estereótipos frequentes, dão ao documentário um teor perturbador e

contestatório, principalmente para aqueles que acham uma demasiada ousadia as

caracterizações caricaturais e preconceituosas que boa parte dos meios de

expressão cultural (com destaque para as novelas televisivas) adotam como

direcionamento artístico ao abordarem o assunto. Nesse sentido, dá para

entender perfeitamente porque “De gravata e unha vermelha” esteja longe dos

cinemas de shopping...

sexta-feira, junho 12, 2015

Jurassic World - O mundo dos dinossauros, de Colin Trevorrow **1/2

Se “Tomorrowland – Um lugar onde nada é impossível” é uma

espécie de reciclagem/homenagem às produções na linha ficção científica de

Steven Spielberg, “Jurassic World – O mundo dos dinossauros” (2014) já no seu título

confirma que o veterano diretor norte-americano ainda é figura influente no

cinema-pipoca contemporâneo. E é também um reflexo da falta de ideias na indústria

cinematográfica, pois a obra pouco acrescenta à mitologia original criada nos

outros filmes da franquia dirigidos por Spielberg e Joe Johnston. Dá para ir

ainda mais longe na constatação – em termos temáticos, essa obra mais recente

praticamente emula os conflitos e dilemas do roteiro da primeira parte da série.

A progressão da trama é quase a mesma: apresenta-se com ares de deslumbre o

parque e seus dinossauros, mostra crianças embasbacadas ao ver os animais em

questão, crítica a falta de ética e escrúpulos de empresários e cientistas, alguma

coisa dá errado na ilha e os bichos pré-históricos partem com tudo para cima

dos pobres humanos, e os mocinhos conseguem no final se livrar da enrascada. E

com direito àqueles clichês sobre a defesa da unidade familiar que Spielberg

tanto aprecia. A diferença é que o diretor Colin Trevorrow está bem longe de

ter a mesma classe formal de Spielberg. Não que “Jurassic World” seja ruim. É

até divertido por vezes, com efeitos digitais caprichados (alguns dinossauros são

cativantes na sua caracterização visual) e cenas de ação que geram alguma tensão.

A impressão geral do resultado final do filme, entretanto, é que toda a parte

dramática “humana” e questionamentos sobre a falta de escrúpulos na relação

entre ciência e capital é apenas mera encheção de linguiça enquanto os

dinossauros não estão em cena. No mais, é de se destacar que Chris Pratt cada

vez mais se revela como um potencial e carismático candidato a ser um novo

Indiana Jones.

quinta-feira, junho 11, 2015

Tomorrowland - Um lugar onde nada é impossível, de Brad Bird ***

Por terem sido lançados com diferença de poucas

semanas no corrente ano e estarem enquadrados no mesmo gênero cinematográfico

(ficção científica), “Tomorrowland – Um lugar onde nada é impossível” e “Mad

Max – A estrada da fúria” acabaram sendo comparados entre si, no sentido que o

primeiro teria uma visão mais otimista sobre o futuro enquanto o segundo

enveredava para a distopia típica de um cenário pós-apocalíptico. Dá para dizer

que além dessa relação há uma outra perspectiva pela qual tais obras se ligam –

a de que ambas praticam estilos de filmar que remetem a produções de aventura

dos anos 80. No caso específico de “Tomorrowland”, o que mais vem à cabeça são

alguns filmes de Steven Spielberg, principalmente “Contatos imediatos de

terceio grau” (1977) e “ET” (1982). Dá para dizer que pelo menos em uma virtude

o diretor Brad Bird faz justiça à comparação: o cara tem uma ótima mão para as

cenas de ação, bastante caprichadas em termos de clareza visual e coreografias

mirabolantes. Além disso, há uma equação eficiente na combinação de efeitos

especiais e direção de arte repletos de inventividade e requinte visual (nesse

sentido, acaba-se lembrando de outro clássico de Spielberg no gênero, o

extraordinário “Minority Report”). O que emperra “Tomorrowland” para que atinja

o mesmo patamar artístico de suas fontes inspiradoras é o seu roteiro problemático,

onde se pode perceber suas boas ideias temáticas, mas que recebem um tratamento

textual repleto de excessos sentimentais, além da falta de sutileza na exposição

de seu subtexto. Tais equívocos acabam por truncar a narrativa ao fazer o filme

enveredar em seqüências cheias de discursos entre o solene e o edificante.

Ainda que esses pontos negativos causem decepção, ainda mais por se tratar de

um filme do cara que criou a alucinante obra-prima “Os incríveis” (2004), “Tomorrowland”

é uma obra de aventura bem mais convincente do que boa parte dos “produções

pipocas” que apareceram nos últimos meses.

terça-feira, junho 09, 2015

Um sonho intenso, de José Mariani ***

Recentemente li uma resenha escrita por Eron Fagundes, crítico

de cinema e meu amigo, onde ele comentava sobre o uso do termo “didático” em

textos sobre filmes. Para ele, havia uma utilização distorcida da palavra em

boa parte dos comentários que ele lia, no sentido de que se uma obra fosse didática

isso seria um demérito para ela, pois significaria que se tratava de algo

enfadonho, aborrecido. Para o Eron, pelo que entendi do seu comentário, essa

percepção negativa da palavra “didático” é reflexo dos tempos atuais, em que a

falta de humildade intelectual faz com que a noção de que possamos aprender

algo com uma obra cultural seja encarada como um equívoco. Apreciei essa linha

de raciocínio do Eron, principalmente pelo forte caráter humanista de seu conteúdo.

Dito isso, posso afirmar de forma convicta que “Um sonho intenso” (2013) é uma

obra de forte caráter didático. Sua pretensão é fazer um retrato da trajetória

econômica do Brasil da Era Vargas até os dias de hoje. Para isso, o diretor José

Mariani se vale de comentários profundos e detalhistas de alguns economistas e

historiadores com bastante conhecimento de causa, sem que, contudo, se perca a

clareza para os leigos no assunto economia. É claro que dá para dizer que a

narrativa é um grande resumão da temática abordada, mas Mariani consegue dentro

dessa síntese extrair os pontos essenciais para que o espectador saia com uma

visão razoavelmente abrangente sobre o assunto. Além disso, o acabamento formal

de “Um sonho intenso” oferece tensão e dinâmica narrativa necessárias para que

a produção transcenda o interesse restrito de acadêmicos e afins. E, por fim,

seu didatismo é um ponto fortíssimo por oferecer uma perspectiva mais ampla e

honesta do que as análises rasteiras que a grande mídia e o senso comum obtuso

dos facebooks da vida costumam proferir sobre a conjuntura econômica

brasileira. Pois, como diria aquela máxima, “para todo problema complexo há uma

solução simples, rápida e errada”.

Bem perto de Buenos Aires, de Benjamin Naishtat ***

Tanto na sua questão estética quanto na temática, a produção

argentina “Bem perto de Buenos Aires” (2014) obedece a uma concepção artística

rigorosa. O diretor Benjamin Naishtat constrói uma narrativa seca e lenta,

valorizando longos planos fixos, silêncios, diálogos econômicos, encenação

precisa e quase ausência de trilha sonora musical. Por meio dessa austeridade

formal, a obra evidencia uma atmosfera claustofóbica de tensão, além de uma

simbologia sutil na sua visão de ironia ácida sobre a desigualdade social na

sociedade argentina (e, por tabela, na própria sociedade ocidental). Naishtat

revela um senso de humor perverso no jogo de temores e expectativas que ronda

boa parte dos meandros da trama. O roteiro sempre lida com uma ameaça de explosão

de violência e revolta que na realidade nunca se concretiza de forma plena.

Dentro dessa ambientação em que tudo é sugerido ou presumido, o filme ressalta

tanto a frustração desfocada das camadas populares quanto a paranóia da classe

média alta. Nesse último caso, tal sentimento parece refletir uma sensação de

culpa mal digerida diante de uma sociedade repleta de injustiças e

preconceitos. Por mais que se acuse que tal discurso possa ser manjado ou “esquerdista”,

é inegável, entretanto, que o subtexto político de “Bem perto de Buenos Aires”

se desenvolve e consolide da maneira contundente e sofisticada.

sexta-feira, junho 05, 2015

O homem que elas amavam demais, de André Téchiné ***

Dá para dizer que pelo menos nos últimos 20 anos o diretor

francês André Téchiné adotou um modus operandi recorrente em seus filmes – a

partir de gêneros cinematográficos bem definidos, basicamente melodrama e

suspense, ele delineia um estilo particular de filmar, adotando um formalismo

elegante e uma atmosfera de distanciamento emocional, além de preservar uma

precisa direção de seus elencos. Esse estilo autoral tem se mantido em suas

produções, com grau variado de inspiração. Em “O homem que elas amavam demais” (2014),

a abordagem estética/temática é a mesma de suas obras mais recentes. A

narrativa é conduzida de forma bastante sintética, por vezes até beirando o elíptico,

com Téchiné parecendo querer cortar excessos de qualquer natureza. Os dois

terços iniciais do filme são eficientes de acordo com a proposta artística do

cineasta: a caracterização de situações e personagens não cai em facilidades

maniqueístas e simplificações exageradas, sendo que tanto a crueza da encenação

quanto a sobriedade do roteiro constroem uma envolvente tensão dramática e também

uma dimensão humana de forte contundência. De se valorizar ainda a força das

interpretações do trio Catherine Deneuve, Guillaume Cannet e Adèle Haenel que torna

tudo ainda mais magnético para espectador. No terço final, entretanto, a produção

cai em alguns convencionalismos banais, principalmente pelo fato da narrativa

se converter num típico “filme de tribunal”, tirando bastante da sua força

criativa. Ainda que com essa conclusão frustrante, “O homem que elas amavam

demais” mostra que Téchiné é ainda aquele tipo de diretor que motiva a visitar

a sala de cinema.

quarta-feira, junho 03, 2015

Nick Cave - 20.000 dias na Terra, de Iain Forshty e Janne Pollard ****

Há um momento bastante revelador em “Nick Cave – 20.000 dias

na Terra” (2014) tanto sobre o seu protagonista quanto sobre a própria natureza

do filme em questão: quando a cantora Kyle Minogue coloca que leu uma biografia

sobre Cave para conhecer mais sobre ele, o cantor afirma que aquele livro está

muito longe da sua verdade. Para essa produção, o essencial não está em

decifrar todas as “verdades” relativas ao seu protagonista. Não há a preocupação

em fazer uma tradicional, literal e cronológica exposição de fatos sobre a vida

de Cave. O que interessa efetivamente é criar uma atmosfera existencial e artística

semelhante às canções e escritos do artista. Nesse sentido, a obra dos diretores

Iain Forsyth e Jane Pollard é muito bem sucedida, afastando-se na maioria das

vezes dos clichês característicos dos documentários biográficos. Na verdade,

nem daria para classificar o filme como um documentário propriamente dito. Isso

porque a linha narrativa apenas se apropria de alguns elementos factuais para

encená-los de acordo com a criatividade dos cineastas e do próprio Cave. Não é

a espontaneidade ou o realismo que estão em pauta, mas sim os meios mais líricos

que possam expressar as obsessões estéticas e a particular visão de mundo do músico

e compositor. Essa forma de expressão vai se manifestando de várias formas:

flashes do cotidiano, entrevistas encenadas como se fossem conversas casuais ou

mesmo delirantes, intensos números musicais (as versões das canções que constam

no filme superam de longe aquelas originais nos álbuns correspondentes),

digressões em cima de fotos e lembranças. Dentro desse poético mosaico de

informações e impressões, prevalece e se preserva intacta a mágica da arte de

Nick Cave em toda a sua sutileza e mistério. A extraordinária seqüência final,

com a câmera se afastando no mar e a imagem do artista solitário na praia cada

vez ficando menor é a síntese perfeita e contundente de tudo o que vimos:

sabemos um pouco mais sobre Cave, mas ele permanece como um fascinante enigma

artístico. E para sempre assim ele deve permanecer....

terça-feira, junho 02, 2015

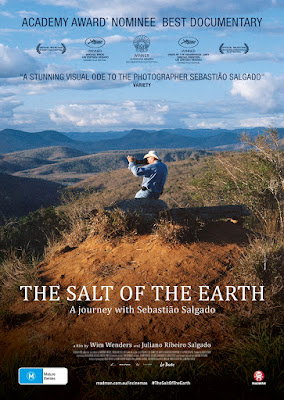

O sal da terra, de Wim Wenders e Juliano Salgado **1/2

A relação do diretor alemão Wim Wenders com o “cinema

verdade” já vem de longos anos. Na realidade, nem daria para fazer uma

distinção tão nítida entre os documentários que dirigiu e os seus filmes de

ficção, pois ambas as linhas de narrativas sempre trouxeram sua forte marca

autoral bem como suas obsessões temáticas. Ou seja, para Wenders o gênero

documental não se limitaria somente à objetividade dos fatos, ao simples

registro verídico das coisas do mundo. Importaria também um olhar subjetivo

sobre os indivíduos e situações focados em sua lente, um certo caráter

impressionista nessa visão. Assim, é natural que como conteúdo de suas

produções houvesse pessoas e assuntos relacionados ao seu interesse pessoal,

fazendo com que seus documentários versassem sobre cinema (Nick’s Movie, O quarto 666, Tokyo Ga), música (Buena Vista Social Club, The soul of a man), dança (Pina) e até mesmo moda (A identidade de nós mesmos). Essa

tendência personalista, de buscar uma vinculação existencial e artística com o

seu “objeto” fílmico, já fica logo evidente no início de O sal da terra (2014), quando o próprio Wenders, uma das vozes narradoras

da obra, fala que na sua mesa de trabalho tem uma fotografia tirada por

Sebastião Salgado de uma africana miserável e cega. Nesse momento, o cineasta

ressalta o quanto aquele instantâneo o comove e também o quanto admira Salgado.

De certa forma, dá até para dizer que há algumas conexões

óbvias entre Salgado e Wenders. Para começar, a preferência do fotógrafo pelo

registro preto e branco encontra ressonância na própria filmografia do

cineasta, cujos alguns de seus melhores filmes apresentaram uma opção pela

fotografia não colorida (No decorrer do

tempo, O Estado das coisas, a primeira metade de Asas do desejo). Além disso, o fotógrafo em seus mais conhecidos

álbuns preferiu retratar aqueles que se encontram à margem da sociedade

(trabalhadores informais, refugiados de guerra, nômades, povos nativos, órfãos,

miseráveis), enquanto Wenders trouxe em boa parte de seus filmes personagens em

processo de ruptura com o mundo que os cercam, verdadeiros outsiders (ainda que

por razões diversas dos indivíduos presentes nas fotos de Salgado). Essa

sintonia entre Wenders e Salgado por vezes se manifesta de forma intensa e encontra

achados imagéticos interessantes em O

sal da terra. Os momentos em que algumas das principais fotografias de

Salgado se fundem com a imagem do seu rosto e mesmo com sua narração têm um

efeito sensorial marcante. E em se tratando de um filme que tem a imagem capturada

como o principal mote de sua temática, é de se destacar o belo trabalho de

enquadramentos e iluminação que captam algumas nuances visuais realmente

impressionantes, remetendo ao próprio estilo de Salgado fotografar.

Se em termos imagéticos O

sal da terra traz os seus momentos de deslumbre, por outro lado como

narrativa cinematográfica acaba sendo frustrante. Isso porque a estrutura do

seu roteiro obedece a uma linha burocrática e previsível: apresenta de forma

cronológica alguns dos principais fatos da vida de Salgado e traz alguns

detalhes relevantes das viagens que fez ao redor do mundo para colher material

para os seus álbuns. Ou seja, obedece ao mesmo formato de outra obra que já

tinha o fotógrafo como personagem principal, o didático e apenas correto Revelando Sebastião Salgado (2012). É

óbvio que as histórias familiares e das andanças de Salgado pelo globo trazem

uma forte carga humanista e chegam a serem comoventes em determinadas sequências.

É fato também, entretanto, que ao optar por essa formatação Wenders acaba

sacrificando bastante da sua marca autoral. Não há a tensão dramática de Nick’s Movie, o cerebralismo de O quarto 666, a criatividade estética

de The soul of a man e Pina, a sensibilidade à flor da pele de

Buena Vista Social Club. Em O sal da terra os elementos da

contradição e do conflito estão ausentes. Nesse sentido, a presença de Juliano

Ribeiro Salgado, filho de Sebastião, na codireção acaba não passando incólume.

A narrativa, de forma progressiva, vai adquirindo um tom cada vez mais solene,

beirando de maneira equivocada uma atmosfera de beatitude, em que Salgado vai

se convertendo numa espécie de figura santificada. Há uma cena em que Wenders

insinua que filmar o fotógrafo é muito complicado, pois ele tem a

autoconsciência de estar sendo enquadrado pela lente do cineasta e se movimenta

em cena sabendo do efeito que pode causar, dando a impressão de que o próprio

Salgado pode estar conduzindo a narrativa. E é isso que parece acontecer em O sal da terra: o biografado transforma

o documentário na sua hagiografia, realçando seus feitos pessoais, sua

privilegiada visão de mundo e suas iniciativas sociais (como o parque ecológico

criado por ele e sua mulher). Mesmo suas críticas políticas e sociais em

relação às mazelas que afligem as pessoas que fotografa, apesar de bem

intencionadas e sinceras, acabam soando protocolares diante dessa concepção

narrativa destituída de criatividade e vigor. Nesse conjunto de opções

estéticas e temáticas, dá para dizer que em O sal da terra se tem um bom vídeo institucional. Só que se limitar

a uma eficiente peça publicitária acaba sendo muito pouco quando se tem

envolvidos numa produção nomes como Wim Wenders e Sebastião Salgado.

segunda-feira, junho 01, 2015

Crimes ocultos, de Daniel Espinosa **1/2

Durante muitas décadas, foi prática recorrente e até aceitável

em várias produções norte-americanas o fato de que em tramas que se desenvolvem

em outros países os personagens falassem inglês perfeitamente, ainda que com um

sotaque picareta. Afinal, as contingências culturais e comerciais determinavam

a necessidade de uma língua “universal” que fosse acessível para todos. Dito

isso, confesso que depois de assistir a “Bastardos inglórios” (2009) esse tipo

de recurso me pareceu datado demais. No extraordinário filme de Tarantino, cada

personagem falava o seu idioma nativo (inglês, alemão, francês, italiano), de

acordo com a situação específica do roteiro. Esse nível de realismo fez com a

caracterização de personagens e situações ficassem ainda mais críveis e

impactantes. Dessa forma, os diálogos em inglês com sotaque simulando russo da

trama que se passa na União Soviética da época do stalinismo de “Crimes ocultos”

(2015) acaba soando bem antiquado. Mas a impressão de algo mofado não se

restringe a essa questão de linguagem. Por mais que o filme conte com um elenco

de nomes expressivos e o diretor Daniel Espinosa consiga por vezes deixar a

narrativa envolvente o suficiente para que não se perceba a duração excessiva

de duas horas e meia da produção, a verdade é que o filme parece novelesco em

demasia nas viradas melodramáticas de seu roteiro, bem como é superficial tanto

na caracterização de personagens e nas resoluções de sua trama. Ainda que a

pretensão seja a de uma contundente crítica ao modelo burocrático estatal

comunista, falta estofo e profundidade para que a obra transcenda o previsível

e competente thriller de suspense.

Assinar:

Postagens (Atom)