A recriação de contos de fada sob um prisma moderno tem

representado uma tendência forte no atual panorama cinematográfico. Até porque

não deixa de ser uma premissa interessante propor uma nova visão de personagens

e histórias que habitam o imaginário cultural há tanto tempo. Nos quadrinhos

tal vertente artística tem gerado resultados expressivos (vide a ótima série “Fábulas”).

A verdade, entretanto, é que no cinema o saldo final de boa parte de tais

produções está longe de ser consistente. “João e Maria: Caçadores de bruxas”

(2013) é um exemplo claro disso. O mote inicial, de modo geral, até seria

interessante: após matarem a bruxa dona da casa de doces que quase os devorou,

os protagonistas tornam-se profissionais na

arte de caçar e exterminar feiticeiras. Apesar disso, parece que o diretor

Tommy Wircola não soube muito bem o que fazer com o material que tinha em mãos.

Na sua concepção, modernizar a lenda seria transformá-la num grande vídeo game

estilo “Resident Evil”, só que colocando bruxas no lugar dos zumbis. O roteiro

mais parece um pretexto picareta para mostrar as feiticeiras sendo mortas de

diversas formas brutais. Não há tensão e muito menos horror – a obra é mais uma

aventura bem bobinha, só que com alguns litros de sangue a mais. E nesse

sentido, até consegue chamar a atenção para um nível até alto de gore dentro

dos padrões de Hollywood, o que rende alguns momentos divertidos para o filme.

Num sentido geral, é como se “João e Maria: Caçadores de bruxas” fosse uma obra

trash classe Z, mas com um orçamento classe A.

Boa parte de amigos e conhecidos costuma dizer que as minhas recomendações para filmes funcionam ao contrário: quando eu digo que o filme é bom é porque na realidade ele é uma bomba, e vice-versa. Aí a explicação para o nome do blog... A minha intenção nesse espaço é falar sobre qualquer tipo de filme: bons e ruins, novos ou antigos, blockbusters ou obscuridades. Cotações: 0 a 4 estrelas.

quinta-feira, janeiro 31, 2013

quarta-feira, janeiro 30, 2013

Lincoln, de Steven Spielberg ***

Antes de mais nada, há de se ressaltar os méritos indiscutíveis

de “Lincoln” (2012). O diretor Steven Spielberg mostra a sua notória capacidade

narrativa ao conceber uma narrativa de quase três horas, repleta de cenas com

longos diálogos e soturnos ambientes fechados, em que o espectador não sente

muito o tempo passar. A direção de arte do filme também é um ponto alto,

trazendo uma interessante combinação entre a fidelidade na recriação histórica

e a estilização. Por outro lado, a produção se caracteriza como um dos momentos

menos inspirados na filmografia de Spielberg no sentido de criatividade. O

grande equívoco da obra está no descompasso do seu texto com a abordagem

concebida pelo diretor. O roteiro aparenta uma intenção desmistificadora ao

colocar que a emenda abolicionista conquistada pelo protagonista

veio à custa de clientelismo e corrupção. Dessa forma, o filme exigiria um

estilo de distanciamento emocional, sem arroubos sentimentais, até mesmo de perfil

irônico, ou seja, uma abordagem que Spielberg já tinha adotado

com brilhantismo no extraordinário “Munique” (2005). O resultado final,

entretanto, é diverso: em várias seqüências de “Lincoln”, ele adota

um estilo entre o didático e o laudatório, quase como se o filme fosse dedicado

a ser exibido em aulas de Moral e Cívica nos EUA. Por mais que a trama procure

evocar que não há uma delimitação tão precisa entre o bem (abolicionistas) e o

mal (escravagistas), o tratamento oferecido por Spielberg se resume a um conto

maniqueísta de mocinhos e bandidos. Pelo menos de cinco em cinco minutos, alguém

profere algum discurso edificante, o que reforça ainda mais o caráter “institucional”

da coisa toda. E nessa onda, até mesmo o elenco acaba embarcando em interpretações

preguiçosas ou destituídas de alguma dimensão humana expressiva – Daniel Day

Lewis e Tommy Lee Jones parecem no piloto automático, enquanto Sally Field se

limita a um histerismo enjoativo.

No final das contas, “Lincoln” acaba reforçando que

Spielberg é um diretor muito mais memorável e capaz de surpreender quando

embarcas nas produções ditas “pipocas” como “Tubarão” (1975), “Os caçadores da

arca perdida” (1981), “Parque dos dinossauros” (1993)e “As aventuras de Tintim”

(2011)

terça-feira, janeiro 29, 2013

O mestre, de Paul Thomas Anderson ****

Analisando a filmografia de Paul Thomas Anderson, pode-se

perceber que a cada filme suas concepções vem ficando mais radicais e distantes

dos padrões comerciais normais do cinema norte-americano contemporâneo. “Sangue

negro” (2007) já evidenciava uma pegada mais próxima da obra de Terrence Malick

e de uma formatação distante de Hollywood. “O mestre” (2012) envereda ainda

mais profundamente nessa linha estética, configurando-se como a obra mais

intrincada de Anderson. O diretor mantém uma atmosfera rarefeita e por vários

momentos contemplativa. A direção de fotografia acentua essa tendência, com

enquadramentos que valorizam paisagens quase desertas, além de possuírem uma

iluminação insólita, que transita entre o realismo e uma certa ambientação de

beatitude. Os movimentos de câmera são precisos, ressaltando uma sensação de

imobilismo que o roteiro evoca. Esse rigoroso conjunto formal configura uma

narrativa etérea e por vezes exasperante no seu detalhismo cênico.

A complexidade estética proposta por Anderson não é

gratuita. A difícil natureza de sua trama é reflexo e complemento dessa ousadia

formal. O roteiro não propõe uma visão simples sobre uma temática tão ampla –

vazio existencial, questionamentos metafísicos, a procura por uma figura

paterna, sexo, morte. O material promocional que associa “O mestre” à

cientologia é equivocado – o filme não se propõe a contar a história de

religião alguma. Na realidade, mal dá para dizer que a sua visão seja mesmo

negativista sobre os sentimentos religiosos de seus personagens. Por vezes, o

fato de Lancaster Todd (Philip Seymour Hoffman) ser uma espécie de pastor é

quase circunstancial. O cerne do filme está na relação que se estabelece entre

Lancaster e o atormentado Freddie Quell (Joaquin Phoeniz) – este admira

Lancaster como uma espécie de pai e conselheiro, mas não consegue acreditar na

sua doutrina. Já o último procura “salvar” Quell, mas no íntimo sente afeição

pelo pobre diabo justamente por ele representar um comportamento libertário e

rebelde ao qual Lancaster não mais se permite como líder religioso. Assim, não

há soluções mágicas ou epifânicas no roteiro – a redenção de Quell é um ideal

muito distante da dura realidade.

Essa abordagem ousada de Anderson rende alguns dos momentos

mais encantadores de “O mestre”, mas também torna o filme um tanto irregular.

Por vezes, sente-se a preocupação extremada da produção em se estabelecer como

“grande arte”, resultando em escolhas que empalidecem a narrativa. Isso se

evidencia em seqüências que adquirem um incômodo tom solene, principalmente no

uso da trilha sonora, que às vezes se insere indevidamente em algumas cenas,

como se houvesse a necessidade de ressaltar a importância delas.

Mas se “O mestre” não atinge o mesmo status de obra-prima

como “Sangue negro”, mesmo assim se credencia como uma experiência

cinematográfica memorável. E só o desempenho antológico de Joaquin Phoenix já

credenciaria o filme como tal. O ator atinge um grau de entrega impressionante,

fazendo uma caracterização física e psíquica que parece pura possessão,

lembrando Daniel Day Lewis no mencionado “Sangue negro”.

segunda-feira, janeiro 28, 2013

Amor, de Michael Haneke ****

No cinema de Michael Haneke, o sentimentalismo passa longe.

A abordagem formal do diretor austríaco é marcada por um rigor estético

inclemente, enquanto em termos temáticos ele filtra a sua visão por uma frieza

cirúrgica. Em “Amor” (2012), suas concepções artísticas são levadas a um

extremo impressionante. A partir de uma trama que tinha tudo para cair em

excessos emocionais fáceis, ele parte para um rumo desconcertante ao dissecar

com minúcias valores caros à própria humanidade. A câmera de Haneke sugere um

observador que se preocupar em detalhar os passos mais expressivos do calvário

de seus personagens. A direção de fotografia é composta por planos-seqüência sutis,

que percorrem sem maiores cerimônias o amplo apartamento que serve de cenário

para o filme, além de expressivos planos fixos que realçam a angústia dos protagonistas.

Essa estética sóbria da produção amplia a tensão sufocante natural que a história

emana. O realismo impresso por Haneke em seu formalismo, entretanto, permite-se

a lampejos cortantes de cinema fantástico, que tanto pode se configurar como onírico

ou até confundir com o delírio. Essa contraposição entre o real e o fantástico

enfatiza, na verdade, aquilo que “Amor” tem de mais contundente: a capacidade

narrativa de fazer com que a trama de um micro-universo se transfigure na

simbologia ácida a retratar as relações humanas. O casal de idosos do filme representa

o ideário daquilo que pode ser caracterizado como mais civilizado na sociedade

ocidental: são cultos e refinados, tem prestígio social, uma filha bem ajustada

e moram num bairro classe média alta. À medida que a doença de Anne (Emmanuelle

Riva) piora, esse equilíbrio comportamental é colocado à prova e não resiste,

desintegrando-se de forma inexorável. Não há espaço para redenção nessa trajetória,

culminando em reações atávicas e violentas por parte de Georges (Jean-Louis Trintignant)

– sua desintegração psicológica, junto à decadência física de Anne, representa

a destruição do moralismo pequeno-burguês. Ou seja, “Amor” é uma verdadeira

paulada sensorial nas nossas cabeças, capaz de ficar ressoando por um bom tempo

no imaginário de seu público.

sexta-feira, janeiro 25, 2013

Celeste e Jesse para sempre, de Lee Toland Krieger **1/2

É provável que vocês, leitores desta resenha, já tenham

visto recentemente uma ou mais produção parecida, a partir de alguns elementos

recorrentes – trama a retratar de uma perspectiva realista o término de um

relacionamento, referências à cultura pop, trilha sonora repleta de temas de

caráter alternativo (ou indie, para os mais moderninhos). Por mais formulaica

que possa parecer tal receita, é inegável que esses filmes acabam ganhando um público

cativo, principalmente pelo fator da identificação que cria com a platéia.

Dentro desse contexto, “Celeste e Jessé para sempre” (2012) atende a essas

expectativas, mas não vai muito além disso. Por vezes, o drama do seu casal de

protagonistas consegue atingir um certo tom

pungente ao enfatizar o aspecto doloroso de uma relação que está se desfazendo.

Mas em termos formais, não há maiores atrativos na narrativa – a diretora Lee

Toland Krieger mais se preocupa em contar direitinho a sua história, sem

maiores arroubos. O roteiro, entretanto, é o ponto mais incômodo: obedece em

demasia a um padrão esquemático e pouco sutil, resvalando num equivocado e óbvio

simbolismo.

quinta-feira, janeiro 24, 2013

Django livre, de Quentin Tarantino ****

É quase impossível escrever sobre um filme de Quentin

Tarantino sem fazer conexões com outros títulos de sua filmografia. Isso porque

esse conjunto de obras representa um universo próprio, que se une por particulares

regras estéticas e conceituais. Assim, tais produções se ligam, trazem

ramificações e suscitam comparações entre si. Dentro desse ordenamento, pode-se

dizer que “Bastardos Inglórios” (2009) representava uma virada importante na carreira

do diretor. Sem abandonar suas concepções peculiares de cinema, era como se

Tarantino procurasse se voltar para um cinema mais “normal” em termos

narrativos, sem utilizar tanto os recursos de citações e referências (ainda que

elas lá estivessem presentes de forma marcantes). Essa ruptura não marcava uma

forma dele se mostrar mais acessível para o grande público, mas simplesmente a

vontade de enveredar por novos caminhos artísticos.

Diante desse quadro, “Django livre” (2012) é a continuação

natural desse novo caminho de Tarantino. Se em “Bastardos inglórios” ele

enveredou por uma espécie de revitalização do gênero do filme de guerra, nessa

obra mais recente ele traz trama e uma abordagem estética diretamente calcadas

nos faroestes espaguetes, que tiveram o seu auge comercial lá pelos anos 60 e

70 (e que de certa forma sempre foram influentes em algumas das produções de

Tarantino, com destaque para “Kill Bill”). É claro que o resultado final de “Django

livre” não é uma cópia exata dos moldes clássicos estabelecidos por Sergio

Leone e afins. O cineasta norte-americano trabalha com alguns dos elementos

mais característicos dos espaguetes (closes e zoom exagerados em profusão,

temas musicais típicos, interpretações um tanto over de seus atores), mas os

subverte de acordo com seus padrões. Tanto que o filme por várias vezes evoca

os preceitos do blackexpoitation (subgênero já revisitado por Tarantino em “Jackie

Brown”).

Se “Bastardos Inglórios” era pautado por um roteiro lapidado

de forma obsessiva e por um rigor formal de sua narrativa, “Django livre” se

mostra como a produção mais caótica da lavra de Tarantino. Seu texto é mais

frouxo, às vezes até com trechos que poderiam ter sido podados na edição (sério,

mas eu nunca esperava ver tantos momentos contemplativos num filme do cineasta,

principalmente naquelas cavalgadas sob um horizonte crepuscular). Também é a

trama mais linear já vista na sua trajetória, tanto que quase não há daquela

idas e vindas no tempo. Na verdade essas diferenças marcam uma divisão

existencial/artística fascinante: enquanto “Bastardos inglórios” é apolíneo na

sua busca pela concisão e perfeição, “Django livre” é dionisíaco no seu

barroquismo e no seu simples desejo pelo prazer sensorial. Ou seja, esse último

talvez seja o mais irregular dos filmes de Tarantino, mas também é dos seus

mais epifânicos e catárticos, pleno de seqüências de uma verdadeira orgia audiovisual.

Mas talvez a melhor forma de traduzir o que significa uma

obra como “Django livre” é tentar expressar uma sensação muito pessoal – aquela

em que um filme pode causar tantos momentos arrepiantes, tanto pela encenação

preciosista quanto por alguns momentos perturbadores de tensão. Serio: é tão

comum nos sentirmos assim numa sala de cinema nos últimos tempos?

quarta-feira, janeiro 23, 2013

O último desafio, de Kim Jee-woon ***

O encontro entre o diretor sul-coreano Kim Jee-woon e o

astro Arnold Schwarzenegger fazia com que as expectativas para “O último

desafio” (2013) fossem consideráveis. Afinal, o mencionado cineasta traz em sua

filmografia expressivas produções como “Medo” (2003), “O gosto da vingança” (2005)

e “Os invencíveis” (2008), enquanto Schwarzenegger voltava a protagonizar

um filme após vários anos se dedicando a política. Apesar do resultado final

ficar um tanto aquém de seus indícios promissores, “O último desafio” ainda

consegue se revelar um produto acima da média. Je-woon se mostra um tanto preso

a determinadas convenções formais e temáticas, típicas de uma grande produção

de Hollywood, mas em algumas seqüências a sua criatividade consegue vir à tona,

principalmente em algumas cenas de ação, evocando um pouco daquela mistura

alucinada de violência cartunesca, ironia e pastiche de faroeste (coisa que ele

já tinha feito de forma ainda mais ousada em “Os invencíveis”). Já em relação a

Schwarzenegger, prevalece uma sensação de que sua figura poderia ter sido

melhor aproveitada, ainda que em algumas cenas ele revele algo daquela presença

de cena marcante típica dos seus anos de auge comercial e artístico.

segunda-feira, janeiro 21, 2013

Jack Reacher - O último tiro, de Christopher McQuarrie **1/2

Na aparência inicial, um filme como “Jack Reacher – O último

tiro” (2012) até teria intenções mais que louváveis: a de resgatar a estética

violenta e casca grossa das produções policiais dos anos 80 (além, é claro, de

render para Tom Cruise mais uma franquia rentável). O grande detalhe,

entretanto, é que Christopher McQuarrie não é Walter Hill ou John McTiernan, e

Cruise está longe de ter o carisma ideal para fazer um protagonista

durão (ainda que Michael Mann tenha extraído dele um desempenho antológico como

um frio pistoleiro na obra-prima “Colateral”). A abertura do filme até engana:

muito bem fotografada e editada, com tensa trilha sonora na medida certa, a seqüência

mostra de forma detalhada e angustiante toda a preparação para um massacre de

civis por um franco-atirador. A boa impressão inicial se esvai quando o

personagem-título entra em cena, com a obra descambando para uma narrativa genérica

e sem personalidade. Por vezes, há algum sopro de vida, principalmente pela boa

encenação de uma perseguição automobilística. Mas o que predomina mesmo é tom

burocrático e sem inspiração da direção de McQuarrie, além de umas das atuações

mais inexpressivas da carreira de Cruise.

sexta-feira, janeiro 18, 2013

Porto dos mortos, de Davi de Oliveira Pinheiro

Muito do que virá nos parágrafos abaixo vem de mails que

troquei com amigos, conversando sobre “Porto dos mortos” (2008). Dei uma certa

editada, mas preferi manter o tom mais coloquial da correspondência.

Uma coisa

que admiro muito no filme é que o Davi soube construir uma atmosfera, um clima

de suspense, no sentido de haver um crescendo de situações que levam a um

clímax de ação ou de violência. Claro que essa construção, às vezes, não é 100%

- em alguns momentos, as coisas ficam meio arrastadas. Isso não quer dizer,

entretanto, que se trata de um filme hermético ou cabeça, como muito andou se

propagando. O que talvez tenha irritado algumas pessoas que viram o filme (de

acordo com observações que colhi na internet) é que o filme não seja tão direto

(no sentido de ser um filme de zumbi tradicional) ou caia numa paródia. Algumas

seqüências são efetivamente assustadoras, principalmente aquela da menina que

entra num local onde há três zumbis. Aquilo ali tem um puta clima de horror

mesmo.

O roteiro tem uma certa impressão de atirar

para todos os lados: há elementos de filme de zumbi, de filmes de possessão, de

produções apocalípticas na linha Mad Max, até daqueles de ataques mentais (no

estilo de algumas obras do Cronenberg – de certa forma, remete à “Combate”,

curta anterior do próprio Davi), e até um pouco de uma verborragia típica de

produções independentes norte-americana (a grosso modo, meio na linha dos

primeiros filmes do Kevin Smith). Acho que essa profusão de referências tira o

filme do lugar comum, pois abre espaço para muitas situações inusitadas, e que

em boa parte das vezes funcionam. Aliás, gosto dos diálogos do filme. Eles

fogem do naturalismo fácil, e partem para um lado mais icônico, meio simbólico.

A fotografia do filme representa um

trabalho ousado e bem feito. Tem movimentos de câmera e enquadramentos

criativos, a iluminação busca uns tons que fogem do habitual, dá para perceber

um cuidado especial na concepção visual em geral. Acho muito interessante a

disposição dos atores e objetos em cenas, no sentido de posicionamento mesmo, dá

para sentir que teve uma preocupação em dar até uma dimensão épica/barroca para

a coisa toda.

Trabalho de trucagem muito eficiente,

parabéns para o Kapel, é raro a gente ver cenas de ação com tiroteio que sejam

convincentes.

A famigerada questão da dublagem: acho que

o que era uma limitação técnica (a falta de condições de ter uma captação de

som razoável) acabou funcionando como um belo truque estético de “Porto dos

mortos”. A dublagem acentua o lado de estilização forte que o filme tem e

valoriza os diálogos do roteiro. E não considero um “defeito” essa variação de

percepção de quando é dublado ou não. Na realidade, boa parte das produções

italianas e brasileiras até metade dos anos 80 se valia de dublagens e isso não

era um fator impeditivo para apreciação dos filmes. Por vezes, essa “limitação”

até possibilitava vôos criativos para os filmes (e que é o que acontece no

filme do Davi). Além da questão da dublagem, considero que o trabalho de edição

de som do filme é muito bom, é só ver, por exemplo, o barulho que aquele carro

faz, o negócio fica ressoando na cabeça.

Sobre o elenco, no geral, o desempenho é

eficiente. O Rafael Tombini tem uma atuação muito interessante, pois a gente vê

que ele é meio desajeitado para desempenhar um protagonista

durão, mas essa falta de jeito justamente dá um certo charme para o personagem.

No mais, o Álvaro Rosa Costa faz um bom trabalho, o guri metido a engraçadinho

que leva um tiro na cabeça e a menina que faz o vilão estão muito bem no filme.

E mesmo quando os atores não são muito expressivos, dá para perceber que eles

conseguem ter uma presença de cena razoável (como o japonês do início, o cara

do arco e flecha e aquele outro que fica tocando aquela flautinha).

quinta-feira, janeiro 17, 2013

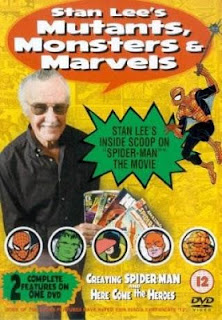

Stan Lee: Mutantes, monstros e quadrinhos, de Scott Zakarin **1/2

Em termos formais, “Stan Lee: Mutantes, monstros e

quadrinhos” (2002) é um documentário que não traz ousadias formais, obedecendo

a uma estrutura convencional na sua estrutura narrativa de ficar centrado nos

depoimentos do veterano roteirista de quadrinhos. Mas a verdade é que o público

desse filme não o verá na expectativa de assistir a experiências estéticas ou

afins – o que se quer mesmo é ver o velho Stan falar. E dentro desse objetivo,

a produção mais do que cumpre seus objetivos. Stan Lee mistura didatismo, bom

humor e paixão ao dissecar tanto sua trajetória profissional como a gênese e o

desenvolvimento de suas principais criações (Homem-Aranha, Quarteto Fantástico,

Homem de Ferro, Thor, Hulk, X-Men, entre outros). Ele sabe muito bem do

potencial de tais personagens e explicita as razões do seu sucesso – por mais

poderosos que tais super-heróis possam ser, no seu âmago eles sempre trarão

alguma espécie de fragilidade que os torna tão humanos a ponto de criarem uma

forte identificação com o público leitor. Além disso, o filme consegue oferecer

uma visão bastante realista do impacto mercadológico e cultural que o universo

concebido por Stan Lee causou no mundo dos quadrinhos. O diretor Scott Zakarin

também acerta ao escolher como entrevistador de seu protagonista

o cineasta Kevin Smith, um emérito fissurado por HQs e que consegue extrair de

seu entrevistado uma série de informações fascinantes. Ou seja, para os

apreciadores de “comics” e cultura popular em geral, “Stan Lee: Mutantes,

monstros e quadrinhos” acaba se configurando como um programa obrigatório.

quarta-feira, janeiro 16, 2013

As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky ***1/2

Numa primeira impressão, pode-se dizer que “As vantagens de

ser invisível” (2012) faz parte daquele tipo de filme que nos últimos tempos

praticamente se converteu num gênero – aquelas produções indies que pretendem

retratar as relações humanas de forma mais realista, mas tendo por embalagem um

jeitão pop, cheio de referências e citações culturais de um universo um tanto

específico. Colocar essa produção dirigida por Stephen Chbosky dentro dessa

classificação, entretanto, seria um reducionismo. Não que o filme não traga

alguns desses elementos, mas a sua pretensão artística é bem mais ampla e

interessante. E mesmo tais elementos adquirem um sentido especial na narrativa.

Para começar, o roteiro traz um sofisticado jogo de inversão de perspectiva. O

protagonista Charlie (Logan Lerman) é um jovem

introspectivo e de ambições literárias. Enxergamos a trama do filme pelo seu

olhar, e essa visão é a de um pretenso romancista. Nesse contexto, o que se

passa aos nossos olhos é uma espécie de crônica de costumes tanto de uma família

típica classe média quanto de uma juventude. Não é a toa que em determinada

passagem um professor de Charlie lhe recomenda “O grande Gatsby” de F. Scott

Fitzgerald para ler – Fitzgerald era um exímio dissecador dos costumes dos

novos ricos do início do século XX. Esse paralelo com a literatura traz um dos

aspectos mais inquietantes de “As vantagens de ser invisível” – o filme traz

uma ambientação atemporal, em que não se consegue precisar com exatidão a época

em que se desenrola (pode ser tanto nos final dos anos 90 como em parte desse

novo milênio). A brilhante utilização de uma trilha sonora cancioneira realça

essa impressão de algo fora do tempo e do espaço, e reforça que a visão de

Charlie carrega forte conotação conceitual e

por vezes idealizada, em que os comportamentos diferenciados de seus amigos e

colegas parecem refletir uma gama complexa de sentimentos e atitudes. Só que a

condição de observador do protagonista aos

poucos vai se esfacelando, colocando-o em situações limites e também expondo

seus demônios interiores. Essa transformação da postura do personagem principal

dá uma dimensão artística e humana desconcertante para “As vantagens de ser

invisível”, mostrando que o filme tem um alcance universal muito maior que

aquela catalogação “indie” mencionada no início desse texto.

terça-feira, janeiro 15, 2013

A vida útil, de Federico Veiroj ***

O cineasta uruguaio utiliza uma estética ambígua em “A vida útil”

(2011). Inicialmente, ele adota um rigor

formal quase documental em sua trama fictícia que se desenvolve no ambiente da

Cinemateca de Montevidéu. A sóbria fotografia em preto e branco realça um

ambiente de melancolia e decadência na rotina da instituição. Os funcionários

da cinemateca são interpretados por gente que trabalha realmente lá, inclusive

por seu programador e pelo crítico de cinema Jorge Jellinek (esse último no

papel de protagonista), revelando mais um

traço de uma influência neo-realista. Aos poucos, entretanto, essa ambientação

mais naturalista se abre para uma abordagem diversa, que vai revelando uma

viagem de Veiroj e seu principal personagem por elementos caros ao imaginário

cinematográfico, com claras referências ao cinema mudo e ao expressionismo. Há

um esmerado trabalho visual de claro e escuro em termos de enquadramentos e

iluminação, assim como a trilha sonora revela citações a temas grandiosos,

mesmo que às vezes esse tom épico não esteja de acordo com o tom cotidiano da

trama. Esses contrastes provocam uma sensação de desconcerto e fascinação para

o espectador, jogado “A vida útil” para além do lugar comum.

segunda-feira, janeiro 14, 2013

A viagem, de Lana Wachowski, Andy Wachowski e Tom Tykwer ***1/2

A união dos irmãos Wachowski com o cineasta alemão Tom Tyker

em “A viagem” (2012) não é gratuita. Tanto os brothers quanto o germânico se

consagraram nos anos 90 com obras referenciais onde procuravam estabelecer

novos parâmetros para o gênero ação (os primeiros com a trilogia “Matrix” e o

segundo com “Corra, Lola, corra”). Os Wachowski, mesmo operando dentro de

produções blockbuster, sempre procuraram colocar elementos que beiravam a

vanguarda dentro de suas encenações repletas de trucagens, enquanto Tykwer inseria

sutilmente toques experimentais em meios a obras de estruturas clássicas. Em “A

viagem”, eles retomam essa veia com resultados bastante estimulantes. O filme

pode causar em certo bode por alguns momentos sentimentais em demasia,

principalmente pelo uso ostensivo da trilha sonora exagerada. O que prevalece,

entretanto, é uma narrativa repleta de seqüências de deslumbramento visual,

tanto na estilizada recriação de época nas cenas situadas no passado quanto nos

criativos efeitos especiais e na ação desvairada dos trechos que se desenvolvem

num futuro nebuloso. Para a platéia, pode ser desconcertante uma obra em que

cinema de época e ficção científica se colidem sem cerimônia, aliados a

inesperadas referências cômicas e absurdas, mas essa junção é orgânica,

principalmente pelo roteiro que realça a tenuidade da ligação desses momentos

históricos da trama: o que une as diversas histórias são elementos frágeis,

quase aleatórios, e que seduz justamente por não se prender a recursos óbvios

de ter de explicar todas as pontas soltas do roteiro.

sexta-feira, janeiro 11, 2013

Paris-Manhattan, de Sophie Lellouche **1/2

A obra de Woody Allen não se presta apenas a análises sobre

seus méritos cinematográficos. Seus filmes também servem como uma espécie de

atestado de intelectualidade de seu público. É aquela coisa: “Não gosto de

blockbusters, estou acima disso tudo, gosto mesmo é do Woody Allen”. Não é de

graça que Allen é tão cultuado entre os franceses. Partindo desses preceitos, a

diretora Sophie Lellouche constrói “Paris-Manhattan” (2011), uma

brincadeira/homenagem com o imaginário que ronda o célebre diretor

nova-iorquino. O filme traz muito da verborragia típica dos franceses, bem como

uma abordagem mais realista dos relacionamentos humanos, mesmo que a produção

se formate dentro do gênero comédia romântica. Mas a aproximação que faz com o

cinema de Allen é superficial, o que não deixa de ser um reflexo da própria

forma com que a protagonista Alice (Alice Taglioni)

encara a cinematografia do cineasta em questão, de quem é fã. Assim, mesmo com

Allen tendo uma participação especial interpretando a si, “Paris-Manhattan” está

longe de ter a mesma verve ácida das melhores comédias do diretor homenageado,

mas não deixa de ser uma produção curiosa capaz de despertar algum interesse.

quinta-feira, janeiro 10, 2013

007 - Operação Skyfall, de Sam Mendes ***1/2

Qualquer filme da franquia de James Bond sempre vai suscitar

vários tipos de interpretações, indo do cinematográfico até o sociológico. Com “007

– Operação Skyfall” (2012) isso não está sendo diferente. Em resumo, tem-se

dito que esse capítulo dirigido por Sam Mendes representaria a completa

dissociação do tradicional James Bond da época de Sean Connery, com aquela habitual

dose de cinismo elegante, o que representaria uma espécie de traição ao

personagem. A verdade, entretanto, é que não daria para fazer um filme da série

como se estivéssemos nos anos 60 sob pena de cair na paródia estilo Austin

Powers– o contexto político/social/comportamental é bastante diverso do daquela

época. É claro que o Bond de Daniel Craig está muito mais para um 007 estilo Dirty

Harry, além do roteiro de “Operação Skyfall” trazer uns psicologismos

freudianos um tanto fajutos que se levam demasiadamente a sério. Mas é em

determinados detalhes que o filme ganha uma dimensão antológica. As cenas de ação

são exageradas, mas precisas, sem apelar para modernices estéreis de câmeras

tremidas e estilo “borrão”. A direção de fotografia aproveita ao máximo as

possibilidades criativas que os habituais cenários exóticos da série oferecem,

trazendo cenas de uma riqueza visual impressionante. E para complementar,

Javier Barden no papel de vilão oferece uma caracterização inesquecível ao

combinar canastrice gay e um lado grotesco assustador. No final das contas, é

evidente que “007 – Operação Skyfall” não se enquadra entre as grandes

obras-primas da franquia, mas mesmo assim é um produto bastante acima da média

no que se faz atualmente no gênero aventura/ação.

quarta-feira, janeiro 09, 2013

Gonzaga - De pai para filho, de Breno Silveira **1/2

Dentro da trilogia do diretor Breno Silveira tendo como temática

ícones da música popular brasileira, “Gonzaga – De pai para filho” (2011) é a

obra melhor resolvida. Por um lado, tanto Luiz Gongaza quanto Gonzaguinha são músicos

muito mais relevantes e de perfil mais complexo do que os “breganejos” Zezé Di

Camargo e Luciano. Assim, a saga deles tem mais substância dramática que o

simples elogio ao arrivismo de “Os dois filhos de Francisco” (2005). Por outro,

Silveira dosa melhor o seu habitual sentimentalismo excessivo, conseguindo estabelecer

uma narrativa mais equilibrada, além de estabelecer melhor as nuances humanas

dos relacionamentos entre os personagens, principalmente entre a dupla de protagonistas.

Nesse sentido, o cineasta mostra certa sensibilidade ao conseguir também

delimitar dentro do conflito entre Gonzagão e Gonzaguinha um antagonismo que se

estende ainda para as suas concepções artísticas diversas, em que o baião e o

forró irônico e malicioso do pai se confrontam com os sambas e baladas

engajados e ácidos do filho. É claro que o filme se ressente de uma estrutura

por vezes superficial e episódica, o que atenua consideravelmente o potencial

dramático da obra. Sorte da produção que parte dessa força é resgatada pela

visceral atuação de Júlio Andrade, que ao interpretar Gonzaguinha consegue

fazer uma síntese extraordinária entre aquele espírito malaco do

cantor/compositor e a sua intelectualidade refinada.

terça-feira, janeiro 08, 2013

Os candidatos, de Jay Roach **1/2

A ideia inicial é boa: uma comédia que tira um sarro do

processo eleitoral norte-americano, tendo Will Ferrell como um dos protagonistas.

O resultado final de “Os candidatos” (2012), entretanto, fica aquém das

expectativas promissoras. É claro que dá para sentir nos preceitos da trama e

em algumas sequências do filme uma visão crítica e irônica das hipocrisias típicas

da sociedade norte-americana (e ocidental por consequência). O problema é que o

diretor Jay Roach acaba sendo uma escolha muito comportada para encarar essa

empreitada. A obra exigia uma pegada mais alucinada e ácida. Até que em alguns poucos

momentos o tom do grotesco absurdo prevalece, principalmente quando Ferrell está

em cena (a cena que ele desfere um murro num bebê é uma pérola do humor

politicamente incorreto), mas no geral é dominante uma narrativa esquemática e

genérica. Além disso, ter Zach Galifianakis como o antagonista de Ferrell não

ajuda muito as coisas – sua habitual afetação consegue ser mais irritante do

que engraçada.

segunda-feira, janeiro 07, 2013

Detona Ralph, de Rich Moore ****

Encarado pela maioria das pessoas apenas como um

entretenimento marcado pela lógica comercial, o universo dos games eletrônicos é

marcado por questões contraditórias e fascinantes. Uma delas é que por mais que

um jogo possa ser interessante e popular, seu destino, quase sempre, será o ostracismo

devido aos constantes avanços tecnológicos e também pela necessidade do mercado

de lançar novidades para um ávido público consumidor. Assim, é normal que após

um tempo sejam jogados em um limbo de esquecimento, fazendo que mundos e

personagens simplesmente se tornem uma vaga lembrança no imaginário dos

apreciadores dos games. Por outro lado, a ênfase em notícias sobre a margem de

faturamento desses jogos pode fazer esquecer que na gênese deles, por parte de

seus respectivos criadores, há uma preocupação com a estética e mesmo com a

coerência temática na criação de figuras e ambientes.

Toda essa breve digressão sobre os video games serve para

tentar explicar como a animação “Detona Ralph” (2012) pode causar comoção tanto

por um certo caráter nostálgico como por algumas reflexões que possa causar. O aludido

conceito da descartabilidade é muito bem trabalhado nessa produção da Disney,

no sentido que a trama dá a entender que o maior medo das criaturas que habitam

as máquinas de um fliperama é justamente cair no esquecimento por parte dos

jogadores que com elas se divertem. Não à toa, os jogos que são desativados

provocam o desemprego dos personagens, transformando os personagens em mendigos

(o que poderia até se encarado como uma metáfora à recessão econômica que

castiga os Estados Unidos e a Europa na atualidade). É claro que por se tratar

de uma produção que na sua origem é voltada por o público infantil, “Detona

Ralph” não é uma obra de natureza sombria ou depressiva. Mesmo com esse

subtexto questionador, o diretor Rich Moore estabelece uma narrativa empolgante

e bem humorada, com direito a seqüências de aventura de encher os olhos.

Aliás, o apuro nas concepções formais de Moore estabelece

uma outra espécie de comentário temático. Quanto o protagonista

Ralph transita entre os jogos, partindo de uma espécie de emulação do ingênuo e

básico “Donkey Kong”, passando por algo no estilo do violento e de grafismo bem

detalhado “Call of Duty” e chegando num game marcado por personagens e visual

entre o fofinho e o psicodélico (algo como um “Mário” mais doidão), é como se o

filme estabelecesse a evolução e diferenciação estéticas no universo dos games,

evidenciando as sutis diferenciações de estilização nesse campo,

caracterizando-o também (e por que não?) como arte.

sexta-feira, janeiro 04, 2013

Joy Division, de Grant Gee ***1/2

A relação da banda Joy Division com o cinema não chega a ser

novidade. Os extraordinários “A festa nunca termina” (2002) e “Control” (2007) são

recriações dramáticas da breve e conturbada trajetória da fundamental banda pós-punk

que marcou a virada dos anos 70 para os 80. O documentário simplesmente

intitulado “Joy Division” (2007) mostra que o mito de Ian Curtis e companhia

sempre é inesgotável na sua capacidade de despertar interesse e gerar reflexões.

É claro que o filme se centra nos aspectos biográficos da banda e de seus

integrantes, utilizando bastante o recurso de depoimentos. O valor da obra,

entretanto, vai muito além do mero didatismo histórico. Para começar, há uma

abundância generosa de raras cenas de arquivo de shows e gravações, compondo um

mosaico fascinante que tanto oferece mais informações sobre um grupo tão

envolto em mistérios quanto realça esse aspecto mítico. Também é interessante

que a produção traça um paralelo sobre a origem, a ascensão e o abrupto término

do Joy Division com a evolução da cidade natal da banda, Manchester. Se no

surgimento do grupo a cidade se apresentava como influência capital na sua

música depressiva e desesperada por representar um ambiente em violenta crise

econômica e social, com uma paisagem cinzenta repleta de prédios velhos e sem

opções de lazer, a projeção tanto do Joy quanto da sucessora New Order ajudou a

Manchester a se tornar uma referência cosmopolita para o cenário cultural

ocidental moderno.

quinta-feira, janeiro 03, 2013

O impossível, de Juan Antonio Bayona ***

Há uma esquizofrenia em “O impossível” (2012) – por um lado,

temos um lacrimoso drama familiar repleto de sentimentalismo excessivo e trilha

sonora melosa e grandiosa tocada de forma incessante; por outro, há uma obra

prodigiosa em termos de trucagens e violência gráfica explícita ao recriar o

episódio do devastador tsunami que afligiu a Tailândia em 2004. É quase como se

houvesse dois filmes diferentes dentro de um só. Pode-se dizer que o fator

emocional da produção, com direito a muitas lições de vida sobre perseverança e

união familiar, conquiste parte das platéias, mas a obra se torna realmente

memorável nas seqüências de destruição e brutalidade da invasão das águas, que

impressionam pela qualidade da encenação e da fotografia. Nesses momentos, o

cineasta estabelece um cinema que beira o sensorial, enfatizando detalhes

significativos como o barulho das ondas e a visão caótica de um mundo

desabando. E mostra, por consequência, que essa parte “técnica”, que muitos teóricos

e críticos gostam de mostrar como algo periférico, representa a própria essência

do cinema. Ou vão dizer que o roteiro genérico de “O impossível” é que faz a

diferença??

MELHORES FILMES DE 2012

O critério primordial para os

filmes que estão neste Top 25 é de que sejam produções que tenham estreado no

circuito comercial de cinemas de Porto Alegre no ano de 2012.

1) Drive, de Nicolas Winding Refn.

1) Drive, de Nicolas Winding Refn.

2) John Carter: Entre dois

mundos, de Andrew Stanton.

3) 13 assassinos, de Takashi

Miike.

4) Fausto, de Alexander Sokurov.

5) Os infratores, de John

Hillcoat.

6) Moonrise Kigdom, de Wes Anderson.

7) Precisamos falar sobre o

Kevin, Lynne Ramsay.

8) A febre do rato, de Cláudio

Assis.

9) O espião que sabia demais, de

Tomas Alfredson.

10) As aventuras de Tintim – O

segredo do Licorne, de Steven Spielberg.

11) Pina, de Wim Wenders.

12) Frankenweenie, de Tim Burton.

13) Prometheus, de Ridley Scott.

14) Os homens que odiavam as

mulheres, de David Fincher.

15) A invenção de Hugo Cabret, de

Martin Scorsese.

16) Heleno, de José Henrique

Fonseca

17) Projeto X, de Nima Nourizadeh

18) Luz nas trevas, de Helena

Ignez e Icaro C. Martins

19) Cosmópolis, de David

Cronenberg

20) As vantagens de ser

invisível, de Stephen Chbosky

21) Flores do Oriente, de Zhang

Yimou

22) A toda prova, de Steven

Soderbergh

23) Os vingadores, de Joss Whedon

24) O homem da máfia, de Andrew

Dominik

25) Argo, de BenAffleck

Menções honrosas: filmes que vi

nos cinemas no ano de 2012 e certamente estariam na lista acima, mas que foram

vistos em festivais de cinema, ou seja, fora do circuito comercial das salas de

Porto Alegre. Dentro de tal conceito, foram destaques as seguintes produções:

- Enter The Void, de Gaspar Noé (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)

- Essential Killing, de Jerzy Skolimowski (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)

- O alvo, de Alexander Zeldovich (FANTASPOA)

- Enter The Void, de Gaspar Noé (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)

- Essential Killing, de Jerzy Skolimowski (Festival Internacional de Cinema de Montevidéu)

- O alvo, de Alexander Zeldovich (FANTASPOA)

quarta-feira, janeiro 02, 2013

Atividade paranormal 4, de Henry Joost e Ariel Schulman **1/2

A estética apresentada nas duas primeiras partes da franquia

“Atividade paranormal” já havia apresentado um desgaste. Não daria para

simplesmente apostar na mesma fórmula nas produções seguintes. Os diretores

Henry Joost e Ariel Schulman tiveram essa percepção e em “Atividade paranormal

3” (2011) apresentaram algumas novidades saudáveis para a série. Apesar de

ainda utilizar aquele formato de falso vídeo amador, com predomínio exclusivo

de uma câmera subjetiva, o filme demonstrava um apuro formal mais cuidadoso,

assim como buscava estabelecer uma trama mais consistente em seus elementos

dramáticos. O resultado foi o melhor filme disparado da série. Joost e Schulman

adotaram essa mesma abordagem em “Atividade

paranormal 4” (2012). Apesar do resultado não ser tão animador quanto na

produção anterior, é inegável que a dupla de cineastas conseguiu estabelecer um

padrão de qualidade razoável, afastando um pouco daquela pecha de mera

curiosidade marqueteira que fazia a má fama da série. Se bem que se pode ficar

com aquela impressão que certos detalhes de roteiros e a própria qualidade das

trucagens poderiam ter sido melhor aproveitados ou trabalhados.

Assinar:

Postagens (Atom)